O nosso idioma // História das reformas ortográficas

O caos gráfico

«(...) [Se] quiséssemos (...) insurgir-nos contra a ortografia oficial [em vigor em Portugal desde 1 de Setembro de 1911], que outra escrita adoptaríamos em lugar dela? A antiga miséria, residente em parte incerta, em tudo hesitante, disparatada e caótica, a tal ponto que admitia "português" e "portuguez", "brasileiro" e "brazileiro", ignorante até da maneira fixa do escrever o nome da própria língua, ou o do mais numeroso povo que a usa? (...)»

[Agostinho de Campos na Introdução ao terceiro volume da antologia "Paladinos da Linguagem" (ed. Livrarias Aillaud e Bertrand, 1923), sobre os que, ao tempo, se opunham, ainda – onze anos depois da sua introdução em Portugal –, à reforma ortográfica estudada e aprovada pelos filólogos Adolfo Coelho, Carolina Michaëlis de Vasconcelos, Cândido de Figueiredo, Gonçalves Guimarães, Gonçalves Viana, J.J. Nunes, José Leite de Vasconcelos e Júlio Moreira. Manteve-se a grafia original.]

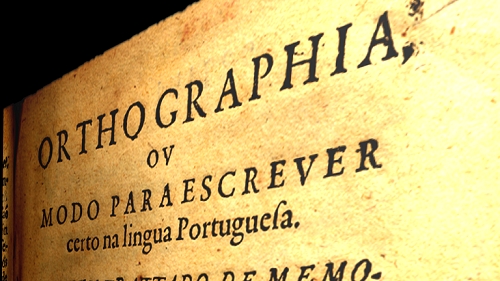

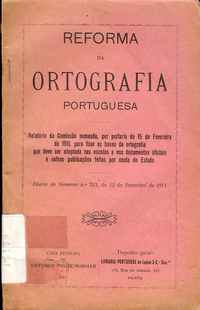

Há onze anos, por decreto do 1.º de Setembro de 1911, foi posta em vigor em Portugal uma reforma ortográfica, estudada e aprovada pelos filólogos portugueses Adolfo Coelho, D. Carolina Michaëlis de Vasconcelos, Cândido de Figueiredo, Gonçalves Guimarães, Gonçalves Viana, J. J. Nunes, José Leite de Vasconcelos e Júlio Moreira.

Há onze anos, por decreto do 1.º de Setembro de 1911, foi posta em vigor em Portugal uma reforma ortográfica, estudada e aprovada pelos filólogos portugueses Adolfo Coelho, D. Carolina Michaëlis de Vasconcelos, Cândido de Figueiredo, Gonçalves Guimarães, Gonçalves Viana, J. J. Nunes, José Leite de Vasconcelos e Júlio Moreira.

Foi êsse um dos maiores serviços que podiam prestar-se, não só à comodidade de todos os que leem e escrevem português, senão também à própria dignidade da língua portuguesa – o único dos grandes idiomas cultos europeus que não tinha ainda o seu cânone ortográfico seguro, coerente e fixo.

Anteriormente reinava em tal matéria o puro arbítrio de cada escritor ou escrevente, sem que os homens de boa vontade tivessem à mão qualquer norma gráfica a que pudessem arrimar-se, e à volta da qual se viesse a constituir algum dia a necessária disciplina uniforme. Um jornal imprimia phtysica outro tisica; encontravam-se na mesma página escrita ou impressa formas incoerentes como fallar e falar; êrros crassos como hypodrómo e chrysantêmo; disparates como lyrio e quejandos, onde o i grego aparecia por mero luxo ou boniteza, tão legitimamente como se escrevêssemos vynho, apyto ou galynha. Uns escreviam leval-os, outros leva-los, outros ainda levá-los, querendo exprimir a mesma coisa; grafava-se empreza, onde o z nada tem que fazer, e rasão, sem razão para aí meter s; e dobravam-se ad libitum consoantes inúteis; metiam-se hh por capricho em palavras como cathegoria e authoridade, etc., etc.

Era, portanto, mais que oportuna, urgentíssima, a iniciativa tomada pelo govêrno português; e a execução técnica foi entregue aos mais autorizados especialistas a quem poderia encomendar-se um trabalho dêstes. Apesar de tudo isto, e de passados onze anos de vigência da reforma ortográfica, há ainda muito quem, por espírito de hábito ou rotina, por desgôsto pseudo-estético, por sectarismo político até, e fora de Portugal também por mal colocado orgulho patriótico, ignore ou deteste a modificação estabelecida. E alguns dêsses levam a mal que nós aqui tenhamos seguido esta norma, como se houvesse algures à nossa escolha qualquer padrão autorizado, seguro e aproveitável, além da nova ortografia oficial portuguesa.

Adoptaram-na no Brasil escritores e filólogos como Afrânio Peixoto, Amadeu Amaral, Mário Barreto, Silva Ramos e Sousa da Silveira, além de a ter aprovado e seguido algum tempo a própria Academia Brasileira. Em Portugal é lei do país, obedecida em tôdas as publicações oficiais e escolares, respeitada pela nossa Academia e observada por muitíssimos dos nossos publicistas e literatos, como Afonso Lopes Vieira, Antero de Figueiredo, António Sardinha, António Sérgio, Aquilino Ribeiro, Augusto Gil, Braamcamp Freire, Carlos Malheiro Dias, David Lopes, Eugénio de Castro, Henrique Lopes de Mendonça, Jaime Cortesão, Jaime de Magalhães Lima, José Maria Rodrigues, Júlio Brandão, Júlio Dantas, Luciano Pereira da Silva, Manuel Ribeiro, Manuel da Silva Gaio, Rodolfo Dalgado, etc., etc., não falando já dos oito que dela teem, no todo ou em parte, a responsabilidade scientifica.

¿Com que direito, a que titulo e sob que presunção de autoridade ou competência, poderíamos nós revoltar-nos contra uma lei estudada pelos nossos mais autorizados especialistas, promulgada pelo nosso Govêrno, seguida pelas nossas escolas e corpos scientificos mais altos, aceite por tantos homens ilustres de sciências e letras de Portugal e Brasil?

Dado, porém, que quiséssemos, e devêssemos, até, insurgir-nos contra a ortografia oficial, ¿que outra escrita adoptaríamos em lugar dela? ¿A antiga miséria, residente em parte incerta, em tudo hesitante, disparatada e caótica, a tal ponto que admitia português e portuguez, brasileiro e brazileiro, ignorante até da maneira fixa de escrever o nome da própria língua, ou o do mais numeroso povo que a usa?

Parece-nos impróprio de pessoas razoáveis quebrar lanças quixotescamente por tão pêca Dulcineia como era a nossa grafia usual antiga. Mas compreendemos e respeitamos o sentimento dos escritores portugueses que continuam ainda hoje a grafar como de antes as suas obras, sem contudo abdicarmos do direito do rir de algumas demonstrações mais caricatas da sua contrariedade.

A oposição portuguesa ao decreto ortográfico arruma-se fácilmente em dois compartimentos separados: oposição técnica e oposição artistica.

Gritou logo e gritou alto a primeira destas, sem esperar pela execução prática da lei, como fêz a segunda. E a razão desta diferença de porte é muito simples: a oposição técnica foi ferida de chofre, pelo mero facto da promulgação oficial; a oposição artistica, ao contrário, só preocupada de aspectos, não deu pela ofensa senão quando a transfiguração gráfica das palavras lhe feriu os olhos desagradávelmente,

Oposição de especialistas, a primeira era talvez, em parte, a dos fornecedores que tinham a sua loja ou quitanda ortográfica mais ou menos estabelecida e habilitada, mas não foram preferidos. Oposição da vaidade, podia ser cumulativamente a do interêsse, dado que na quitanda scientifica houvesse ao tempo um saldo graúdo de vocabulários cozinhados segundo outras receitas, e que a execução do decreto atirou logo para o lote invendável dos monos.

Pela sua própria origem e natureza havia esta oposição de durar pouco, embora começasse por berrar muito. De mais a mais o Govêrno teve o judicioso cuidado de basear o seu decreto na opinião da maior e melhor parte dos técnicos; donde resultou que dois ou três, justa ou injustamente esquecidos, logo se anularam uns aos outros, êste a vociferar que a reforma era tímida, outro a clamar que era temível. O que o Govêrno poderia ter feito, se valesse a pena, era mandar-lhes a fábula do velho, do rapaz e do burro, transcrita (por maior pirraça) na ortografia nova. Mas não foi preciso. Oito ou dez anos bastaram para calar de todo a vaidade ou o interêsse ferido.

Tendo começado mais tarde que a oposição técnica, a oposição artistica durou mais e dura ainda. A sua mola não é a vaidade, nem o interêsse, mas o hábito, quero dizer: Sua Majestade, o Hábito, rei que nunca foge do seu palácio, que nenhuma lei ou nenhuma revolução consegue depor, mas contra o qual actua desde sempre, embora de-vagar, um regicida lento, e todavia infalível, que é o Tempo. Os anos vão passando, alguns passaram já, e dentro em pouco, sem darem por isso, os próprios sebastianistas da grafia velha começarão a rir − de si mesmos, e da grande fúria que tiveram, quando ainda não estavam... habituados. Le Roi est mort; vive le Roi!

Não é por um ou outro ilogismo, por uma ou outra concepção discutível, ou até condenável, que uma reforma destas irrita e desgosta. O que se lhe leva a mal, na essência, é que ela seja, e não que seja assim ou do outro modo. É como todo que ela se detesta, embora se procure mascarar a repugnância total sob aparentes divergências de pormenor. Se a reforma ferisse apenas a sciência, o bom-senso e a lógica, poucos dariam por isso, e ainda menos se incomodariam; o seu único e enormíssimo crime consiste em ofender o hábito.

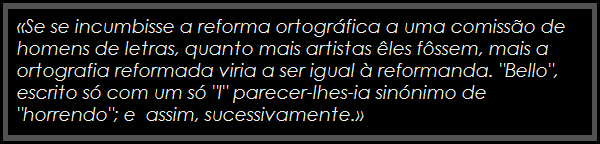

O hábito grita, neste caso, sobretudo pela bôca ou pela pena dos escritores. Se se incumbisse a reforma ortográfica a uma comissão de homens de letras, quanto mais artistas êles fôssem, mais a ortografia reformada viria a ser igual á reformanda. Bello, escrito só com um só l parecer-lhes-ia sinónimo de horrendo; e, assim, sucessivamente. Compenetrados da beleza formal, fónica ou gráfica, das palavras, que empregam e combinam como o compositor musical combina os sons e o pintor emprega as tintas, os poetas e os prosadores fornecem a oposição mais natural e a crítica mais suspeita de tôda a reforma ortográfica, por muito modesta e tímida que seja.

A seguir daremos uma amostra de crítica artistica da nova ortografia portuguesa. Com ela riremos um bom bocado à custa da puerilidade com que o hábito se defende, imaginando atacar.

Pouco depois de publicada em decreto a nova ortografia portuguesa apareceu na Lucta, de Lisboa, um artigo de oposição à reforma, assinado pelo ilustre escritor Abel Botelho, que era ao tempo inspector das Belas-Artes e logo depois transmigrou para a Diplomacia.

Abel Botelho achava a reforma nada menos do que «um delírio planturesco» (!), «só comparável às estreitas» (!!) «lucubrações de qualquer espírito mesquinho, ou às manifestações excessivas» (!!!) «dos povos em decadência» (!!!!). E queria que «do projecto» (aquele funcionário republicano chamava candidamente "projecto" a um decreto da República) «se organizasse definitivamente, substituindo, transpondo» (?) «e sobretudo eliminando – uma obra elegante, racional, estável, forte e acima de tudo essencialmente portuguesa».

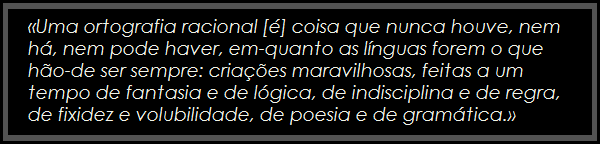

Para mim esta indignação do falecido Abel Botelho constitui caso típico de critica literata a uma reforma ortográfica. Pela sua pena falava o hábito inveterado, que não tem outra lógica além da fúria que lhe causa o incómodo da inovação. Os defeitos da nova ortografia sintetizava-os êle com epitetos contraditórios: planturesco e estreito, mesquinho e excessivo. O seu desejo era evidentemente que a ortografia se simplificasse... sem se lhe bulir, o que perfeitamente se vê quando diz: «Esta palavra hymno, escrita assim, tem uma estrutura perfeita, tem poesia, tem encanto; simplifiquem-na segundo a última moda, e converterão esse belo vocábulo, tão expressivo, tão cheio, em coisa nenhuma...». O mal-estar do escritor traduzia-se nêle por argumentos inconsistentes e até por palavras sem nexo lógico, como quando falava das «manifestações excessivas dos povos em decadência». E o programa apresentado para a organização de uma ortografia a seu gôsto, faria suar, e desistir, qualquer assembleia de sábios escolhidos por êle. Queria uma grafia elegante, como se, em tal matéria, pudesse existir outra elegância além da que, puramente subjectiva, o uso e o hábito emprestam ás formas verbais escritas ou impressas. Queria que a ortografia fôsse estável e definitiva, adiantando-se assim, sem dar por isso, aos que, daqui por cinqüenta ou cem anos, hão-de defender à unhada (como êle à antiga) a ortografia hoje nova, se alguém pretender ou ameaçar modificá-la. Queria uma ortografia racional, coisa que nunca houve, nem há, nem pode haver, em-quanto as línguas forem o que hão-de ser sempre: criações maravilhosas, feitas a um tempo de fantasia e de lógica, de indisciplina e de regra, de fixidez e volubilidade, de poesia e de gramática. E queria por último uma ortografia forte e essencialmente portuguesa – dois adjectivos e um advérbio que produzem muito efeito, mas nenhum sentido.

O que fazia verdadeiramente típico, como documento de revolta do hábito, o caso de Abel Botelho e da sua oposição à ortografia nova – é que êsse escritor não era criatura de hábitos. Foi êle um dos três membros da comissão republicana que substituiu por verde e vermelho as côres azul e branca da bandeira nacional. Vinte e cinco ou trinta anos de carreira militar, que já tinha ao raiar da aurora de 5 de Outubro, não bastaram para o habituar à velha bandeira, a ponto de que a defendesse ali, com o seu voto, ao menos, quem jurara defendê-la com o seu sangue.

Em literatura Abel Botelho tinha, nos tempos monárquicos, o vício de descrever em romance os maus costumes, a que êle chamava genéricamente Patologia Social. Logo que a República foi implantada, abjurou sem saüdade dêste seu velho hábito, declarando a um jornalista que aquele acontecimento político ¡acabara em Portugal com tudo quando era socialmente patológico! Doutrina que o obrigaria a escrever daí por diante tôda uma série de romances de Fisiologia social ou de Higiene Republicana, se lhe não tivesse parecido mais higiénico ir procurar melhores ares em Buenos Aires, para onde se fez nomear ministro.

Em literatura Abel Botelho tinha, nos tempos monárquicos, o vício de descrever em romance os maus costumes, a que êle chamava genéricamente Patologia Social. Logo que a República foi implantada, abjurou sem saüdade dêste seu velho hábito, declarando a um jornalista que aquele acontecimento político ¡acabara em Portugal com tudo quando era socialmente patológico! Doutrina que o obrigaria a escrever daí por diante tôda uma série de romances de Fisiologia social ou de Higiene Republicana, se lhe não tivesse parecido mais higiénico ir procurar melhores ares em Buenos Aires, para onde se fez nomear ministro.

Curioso é notar que Abel Botelho, tão conservador em matéria ortográfica, não tinha hábitos, nem respeito dos hábitos alheios, no tocante ao vocabulário. Êsse escritor feriu profundamente o bom gôsto de quem o lia, eivando a sua linguagem de neologismos deselegantes, de inovações inúteis, de grotescos desengonçamentos na derivação das palavras. Não se ensaiava para escrever caprichivo em vez de caprichoso, ou compreensoso, em vez de compreensivo. Já vimos, numa transcrição anterior do seu próprio libelo contra a nova ortografia, como ele foi buscar o adjectivo plantureux, já suficientemente insuportável em francês, para fabricar com êle o seu incrivel e medonho planturesco. E foi êste inventor de palavrões novos o primeiro escritor português que apareceu, em nome da elegância, a repontar contra a supressão de qualquer letrinha inútil nas palavras velhas...

... Nem de encomenda!

Os Franceses escrevem hymne, os Espanhóis himno o os Italianos inno; e a estas três formas de exprimir gràficamente as três palavras de sentido igual correspondem pronunciações diversas. Abstraiamos, porém, da diversidade de pronúncia; suponhamos que acabávamos de ler aqueles vocábulos em outros tantos belos poemas escritos em cada uma das três línguas mencionadas: ninguém dirá ou pensará que, um instante sequer, nos ocorresse comparar os meros aspectos gráficos do hymne, himno e inno, e concluir que um dêles fôsse mais belo ou mais estético do que outro qualquer. Poderíamos, de-certo, entrando analiticamente em comparações de sonoridade, achar mais música no inno italiano do que no hymne francês; mas faria figura de doido aquele que, finda a leitura da obra de arte italiana, se pusesse a lamentar, como feia, a falta do h e do y na forma inno; ou outro, mais dado á simplicidade ortográfica, a quem ouvíssemos extasiar-se, em meio da leitura, porque a escrita itálica, belamente, estéticamente, no seu sentir, se libertou de muitas escravidões etimológicas.

As línguas francesa, italiana, castelhana, assim como a inglêsa e a alemã – para só falarmos das mais conhecidas – teem arrumadas e unificadas as suas grafias respectivas. Umas mais simples, outras mais complicadas; umas mais próximas, outras mais distantes do ideal inatingível de rigor lógico máximo ou de perfeita exactidão fonética – certo é que em cada nação onde se falam e escrevem essas línguas todos se sujeitam a certa norma gráfica estabelecida, e a ninguém ali se suscita como caso ou problema de estética o aspecto da palavra escrita. Normalmente está a grafia para a língua literária ou artística como o cinzel para a escultura ou o pincel para o quadro; é ferramenta, é aparelho técnico, é ingrediente, ou bastidor – inteiramente alheio e externo ao puro efeito de arte. Ortografia quer dizer ordem, disciplina, sistema, costume. Onde exista, não se impõe, como acontece à boa dona de albergue, que o hóspede reconhece e aprecia pelo confôrto que goza, embora ela lhe não apareça para a conversa. Ortografia e estética da linguagem são, pois, em certo modo, termos estranhos ou antinómicos; e em qualquer tratado ou estudo de estética da língua alemã, ou da língua francesa, mal se compreenderia um capítulo sôbre o aspecto gráfico da fala nacional.

Em português, pelo contrário, temos várias grafias, muitas heterografias – e, por em-quanto, nenhuma ortografia, quer dizer: nenhum cânone gráfico que todos, em Portugal como no Brasil, observem sem discussão. De onde resulta que nas pinturas literárias portuguesas e brasileiras se sentem intempestivamente os pêlos do pincel; e que a nossa língua, veio a parecer-se com uma estalagem desordenada, que mais inóspita se tornasse ainda com a vozearia da patroa, das filhas e das criadas, a gritarem, cada uma para seu lado, sôbre o melhor arranjo possível da casa que nunca arrumam a valer.

Assim entra de-certo a grafia nos domínios da estética lingüistica; mas entra, por desgraça e tristeza, e até por vergonha nossa, como macaco em guarda-loiça.

Na falta de ordem gera-se o caos; e as pobres veleidades de o evitar não fazem senão agravá-lo, desconfortando-nos, porque além de informe o tornam bulhento. Cruzam-se as propostas; abalroam as formas dispares; ouvem-se queixas e zangas; predomina a hesitação e a incerteza; e o hábito, incapaz de formar-se como nível médio nesta água agitada e doida, a cada passo se erriça e irrita contra o desábito constante. O mesmo poeta escreve, na mesma estrofe, mágua e mágoa, lyrio e lírio, dôr e dor. Outro poeta, que gosta de hymno, vendo que o rival usa hino, mais se encanzina a julgar que tem génio e que o colega é um burro. Cada um faz o que quer, e ninguém sabe ao certo o que há-de fazer. O próprio Estado – ¡ maravilha máxima e triste ! – não atina como deva escrever o nome da nação que representa, e chama-lhe Brasil e Brazil em duas estampilhas coladas na mesma carta de que se fêz portador...

Diversidade, multiplicidade, variação, hesitação – eis o que é inestético, ou deselegante, ou feio, em matéria de grafia. Desde que todos escrevam em português da mesma maneira, o problema estético desaparecerá como por encanto, salvo, é claro, o indispensável período transitório em que não pode esperar-se que os velhos hábitos se modifiquem sem discussão e sem protesto. Passado êsse, o tempo, auxiliado pela escola, trará por fôrça o resultado desejado e necessário, que é unificação das grafias divergentes.

Porque a verdadeira vantagem de uma escrita oficial a que todos se subordinem não é, como muitos pensam e querem, a da simplicidade. É principalmente, senão unicamente, a da uniformidade.

Simples, são-no afinal tôdas as grafias, visto que tôdas afinal se aprendem; e complicadas, tôdas terão de o ser também, por outro lado, em-quanto o nosso alfabeto continuar a fornecer-nos apenas vinte e poucos símbolos para exprimirmos gràficamente muito maior quantidade de vozes.

De tôdas as modernas línguas mestras nenhuma terá mais complicada grafia que o inglês, visto que em nenhuma se patenteia mais escandalosa disparidade entre escrita e pronúncia. É o que fazia dizer com tanta graça a Alexandre Herculano que os Inglêses escrevem Sardanapalo, e leem... Nabucodonozor. No em-tanto o inglês tem feito uma carreira triunfal, porque a dificuldade da sua grafia não é bastante para anular a facilidade da sua gramática. E à língua inglêsa não pode assacar-se êste tremendo defeito que tem tido a nossa, esta anarquia gráfica donde resulta que muitas pessoas ilustradas, e não destituidas de senso ortográfico, não sabem como hão-de escrever; e que em muitas escolas as grafias teem variado nas diversas aulas de professor para professor, quando não é na mesma aula, de compêndio para compêndio.

Não é pela facilidade da sua escrita, mas pela riqueza da sua literatura ou pela amplitude da sua expansão que uma língua se impõe ao estranjeiro.

Isto, porém, não impede que a qualquer lingua convenha facilitar quanto possível o seu acesso aos estranhos, arredando-lhes do caminho todos os evitáveis motivos de desânimo. Por êste lado não pode negar-se que a iniciativa do Govêrno português foi boa, pois que tendia louvávelmente à unidade gráfica, além de constituir uma simplificação das heterografias em voga. E igual vantagem deve reconhecer-se, quando se discuta de boa-fé e sem preconceitos, ao emprêgo abundante dos acentos para marcar as silabas tónicas, ou distinguir palavras que se escrevem com as mesmas letras, mas teem diferente pronúncia (força, fôrça; emprego; emprêgo, etc.).

Mas êste capitulo da acentuação é, na reforma, o que mais se presta à caricatura, porque abala violentamente o hábito entranhado e dá azo a que se diga com certa plausibilidade que os reformadores simplificaram... complicando. Dentro da própria comissão houve quem discordasse do sistema adoptado afinal, bastando citar o dr. José Leite de Vasconcelos, que entendia que só se acentuassem as palavras a que se dá freqüentemente acentuação incorrecta, ou que sem acento podem proferir-se de dois modos. Era um critério, era outro critério, era um dos muitos e variados e opostos critérios, mas não obteve vencimento. E, se na própria comissão não houve unanimidade, ¿como estranhar que a não haja no público? Em assunto de reforma ortográfica, mais que em outro qualquer, é inútil querer contentar tout le monde et son père. Uma vez resolvido de certa maneira por quem de direito, manda o bom-senso, creio eu, que os vencidos perdoem a própria derrota em beneficio da disciplina geral.

Pode certamente pensar-se e dizer-se, sem sair dos limites da razão e da sciência, que o critério da comissão técnica reformadora podia ter sido outro, e melhor. O pior é que até pode pensar-se, e dizer-se, que poderia ter sido, não só outro, mas outros. E como nesta matéria, mais que em nenhuma, os critérios adoptáveis podem ser vários, e muitos, e opostos; e como cada sábio e cada ignorante, e até cada analfabeto, tem o seu; e como o que exactamente se queria atingir era a uniformidade, e não a multiplicação, a discordância e o disparate - ¿porque não seguir sem marralhar o que foi decretado, e logo de entrada obteve, porque foi decretado, superioridade, maioria e fôrça? Tôdas as publicações oficiais, todos os livros de aula, muitas emprêsas jornalísticas, muitas indústrias editoriais, muitas revistas scientíficas e técnicas, muitas casas de comércio, muitos escritores – adoptaram logo, e vão adoptando cada vez mais, a nova ortografia. ¿Para que serve então repontar, desobedecer, remar contra a corrente?... Só pode servir, creio eu, para complicar, para atrapalhar, – além de vir trazer-nos uma nova prova, bem desnecessária, de que somos gente indisciplinada, incapaz de fazer, perante a vantagem colectiva, o sacrifício inteligente dos próprios hábitos, predilecções, sentimentos, ideias, manias ou preguiças.

Já se disse que a nova ortografia portuguesa fêz mal em seguir o critério de simplificação adoptado pelo castelhano e pelo italiano, devendo antes ter-se encostado ao francês, mais respeitoso dos pergaminhos latinos e mais submisso à regra etimológica.

Para defender esta doutrina alegou-se primeiro o uso: se as grafias anteriores, embora irregulares e caóticas, se aproximavam no em-tanto mais do tipo francês, que do italiano – ¿porque não seguir esta prática? Se em ortografia, como em tudo, e mais do que em tanta outra coisa, o uso faz lei, ¿para que cortar com o uso antigo, forçando-nos a criar costume novo?... Disse-se ainda: sendo a cultura intelectual portuguesa subsidiária do francês e não do castelhano, convinha deixar a nossa lingua vestir-se antes à francesa do que à espanhola. E acrescentou-se mais que a ortografia simplificada aproxima, à vista pelo menos, o português do espanhol, indo assim ao arrepio do instinto ou do sentimento nacional, que, na grafia como em tudo, tem procurado separar bem a Espanha de Portugal.

Para defender esta doutrina alegou-se primeiro o uso: se as grafias anteriores, embora irregulares e caóticas, se aproximavam no em-tanto mais do tipo francês, que do italiano – ¿porque não seguir esta prática? Se em ortografia, como em tudo, e mais do que em tanta outra coisa, o uso faz lei, ¿para que cortar com o uso antigo, forçando-nos a criar costume novo?... Disse-se ainda: sendo a cultura intelectual portuguesa subsidiária do francês e não do castelhano, convinha deixar a nossa lingua vestir-se antes à francesa do que à espanhola. E acrescentou-se mais que a ortografia simplificada aproxima, à vista pelo menos, o português do espanhol, indo assim ao arrepio do instinto ou do sentimento nacional, que, na grafia como em tudo, tem procurado separar bem a Espanha de Portugal.

Há nestes argumentos uma parte sentimental, que deixa os técnicos indiferentes; e há outra técnica – a que se refere ao uso – que lhes não parece bastante técnica. Para êles, que lidam com a obra dos séculos e contam o tempo por unidades maiores do que as nossas, nunca houve uso em matéria de ortografia portuguesa, mas apenas uma série anárquica de abusos, diferentes e sucessivos.

Eu tenho, contra a simplificação ortográfica, um argumento mais prático, e que me parece de algum valor. Êsse poderia reforçar a opinião dos que entendem que deviamos, como os Franceses, conservar na escrita os vestigios da latinidade e do helenismo: a aprendizagem das linguas estranjeiras principais e do latim fica, por causa desta simplificação, considerávelmente dificultada. Os rapazes dos liceus aplicam o decreto português, com a maior naturalidade e teimosia, à escrita do francês, do inglês e do alemão. Escrevem fisique em vez de physique; disapear em vez de disappear; Termometer em vez de Thermometer, e assim por diante. Mas é possível que êste pequeno contratempo, não previsto pelos sábios, aliado aos ensinamentos da guerra europeia, não prevista pelos políticos, tenha influência salutar na orientação futura dos nossos planos de ensino secundário. É preciso, como resposta ao pan-germanismo, torná-Ios pan-latinistas; e dar nêles ao latim o lugar que lhe compete em país latino, e que a reforma ortográfica tornou necessáriamente maior, deslatinizando a língua portuguesa.

Quanto ao mais, não nos parece (e ainda mal) que a simplificação ortográfica nos emancipe da tutoria francesa, nem por outro lado cremos que Portugal se dissolva na Ibéria, pelo simples facto de haver cortado da sua escrita as consoantes geminadas sem valor prosódico, e os grupos ch, ph, e th, em palavras de origem grega ou latina.

Considerando a nossa reforma ortográfica uma construção técnica perfeita, contra a qual, e já ela vai em doze anos de carreira, se não levantou ainda argumento scientífico valioso; entendendo, como fica explicado, que a oposição estética ou literária não era de receber, e acabaria por sucumbir naturalmente; julgando, em-fim, que em semelhante assunto o que sobretudo importa é a uniformidade gráfica e a disciplina consciente com que cada um deve trabalhar para ela – desde principio nos subordinámos à reforma portuguesa, adoptando-a no primeiro livro que publicámos depois da sua promulgação1 e defendendo-a por essa mesma época no Commercio do Porto, e no Jornal do Commercio, do Rio de Janeiro.

Está bem de ver que, para se obter a tão desejada e tão útil unidade gráfica, muito convinha que a reforma se tivesse feito de acôrdo com o Brasil. Mas não se esqueça que já em 1907, quatro anos antes, a Academia Brasileira de Letras adoptara de sua conta uma ortografia nova, quási sónica, muito mais radical que a decretada em 1911 pelo Govêrno português; e não se perca outro-sim de vista que quatro anos depois, em 1915, a mesma Academia Brasileira deliberou aceitar a ortografia oficial portuguesa. Mais tarde, em 1919, esta deliberação foi infelizmente revogada, voltando a douta sociedade ao emprêgo da grafia chamada usual. E mais recentemente, em Julho de 1922, a Revista de Língua Portuguesa publicou um Formulário ortográfico, organizado pelo seu ilustre director, dr. Laudelino Freire, trabalho menos corajoso do que a reforma portuguesa, mas em verdade baseado nela, e que assim constitui uma espécie de compromisso entre aquela nossa reforma e a chamada grafia usual anterior. Parece que êste novo código de escrita tem sido adoptado por alguns professores e escolas, de modo que o Brasil está actualmente usufruindo três grafias, pelo menos: a antiga, a oficial portuguesa, e a do dr. Laudelino Freire.

Não seremos nós quem o felicite por tanta abundância e riqueza. Pelo contrário, em tôda a sinceridade lhe desejamos que em breve empobreça a êste respeito até atingir a unidade necessária, obtendo ao menos o que já temos em Portugal, que é a possibilidade de nos unirmos todos em volta do uma bandeira ortográfica única, reconhecivel e prestigiosa.

Seria naturalmente muito de querer que Brasileiros e Portugueses se combinassem uns e outros para tal fim, mostrando a Inglêses e Espanhóis da Europa e da América que não são menos sensatos e menos civilizados do que êles. E se, para darmos todos esta bela prova de sensatez e civilização, fôsse preciso que Portugal arripiasse caminho no sentido de pôr de parte certas alterações que alguns escritores e professores brasileiros acham demasiado radicais – seria eu o primeiro a aconselhar o recuo em beneficio da unificação.

Baseado como é nos trabalhos de Gonçalves Viana, organização genial de glotólogo que estudou a fundo durante a vida inteira o seu assunto, não vejo nem creio que no actual código da escrita oficial portuguesa seja possível introduzir melhoramentos scientíficos. Também não vejo nem creio que haja verdade e justiça na acusação que alguns lhe fazem, de ser exagerado na parte em que corrige certos erros e divergências das grafias que substituiu. Mas, no tocante à simplificação gráfica, pode perfeitamente admitir-se que nos encostemos antes ao tipo francês e inglês do que ao italiano e castelhano, assim como no capitulo da acentuação será talvez possível seguir-se outro critério menos minucioso e impertinente.

Outorgue o Brasil plenos poderes a uma comissão de peritos, juntem-se estes com outros tantos especialistas portugueses, e dê-se depois vigor oficial, cá e lá, ao que a delegação mista resolver por unanimidade ou maioria. Pela nossa parte desde já prometemos subordinar-nos a êsse novo instituto gráfico luso-brasileiro, assim como nos temos submetido à norma portuguesa vigente. E estamos certos de que em Portugal e no Brasil não faltarão muitos outros homens de boa vontade, que procedam de mesmo modo, e assim rompam caminho à fecunda unificação que se deseja.

Diz o dr. Laudelino Freire2, falando da língua portuguesa (e dando uma perna aos mosquitos do nativismo lusófobo):

«Emergiu num canto peninsular para ser quási afogada no regaço materno [???...]. O acaso, porém, quis que ela ressurgisse nos lábios de outra gente, que, elevando-se hoje a vinte e seis milhões de habitantes, tem o dever de fazê-la sua, conservá-la, amá-la enternecidamente...»

Não vejo como possa atribuir-se ao acaso a transplantação e permanência da nossa língua no Brasil, nem chego sequer a compreender a ingratidão que tais palavras implicam, primeiro para o povo que deu ao idioma português a sua indestrutível vitalidade dentro da Península, e depois para os colonizadores lusitanos o para os colonos brasileiros, que souberam e puderam manter durante séculos a unidade da língua originária em tão grande extensão americana.

Onde se lê acaso deve estar energia, tenacidade, vivacidade, superioridade, robustez, instinto forte de conservação nacional, heroísmo exemplar e raro de resistência e persistência.

Se nos tivesse saído na lotaria êste previlégio inestimável da língua própria e diferente, graças à qual temos no mundo uma personalidade distinta e um lugar amplo que ninguém a sério pensa em tirar-nos, não a amaríamos de-certo como a amamos, cá de dentro e bem do fundo, como se ama a bandeira que nos une, a mãe que nos criou e a existência que nos faz o que somos. Sem a língua que falamos não seriamos, porque seriamos outros. Ela é verdadeiramente a nossa certidão de vida e saúde, vida e saúde que estão em nós, que nos veem na corrente do sangue através de um longo curso de gerações vencedoras dos séculos, triunfantes das lutas de nações e de raças, resistentes às mil vicissitudes da história; e a essas gerações devemos nós gratidão, para sermos dignos não já só delas, mas até de nós próprios, isto é: da existência que gozamos e da individualidade que temos.

A êsse heroísmo dos antepassados, a essas vitórias da Grei sôbre o Tempo e o Espaço, a êsse génio nacional que se revelou na guerra, na política, sciência náutica, na literatura, na expansão trans-oceânica, na defesa da unidade brasilica, se deve a diferenciação primitiva da linguagem, e depois a sua fixação literária, a consciência que tomou de si própria, a sua transfusão a outras raças e outros climas, a alma viva que lhe deu êste grande presente e lhe promete ainda maior futuro. Para tal futuro trabalhamos todos hoje, continuando, não pelo acaso, mas por um misto de vontade livre e de irresistível instinto, o secular esfôrço dos mortos. Para tal futuro trabalhamos no Brasil mais que em Portugal, não pelo acaso, mas porque lá, longe das nascentes da fala comum, são mais graves as ameaças que se alteiam contra a sua imortalidade. Para tal futuro trabalha no Rio de Janeiro a Revista de Língua Portuguesa não pelo acaso, mas com firme propósito de prestar bom serviço e com plena consciência do serviço que presta. E no dia, que já não vem longe, em que o português de Portugal e o português do Brasil tenham a sua ortografia unificada depois de organizada, como a teem com insignificantes diferenças o inglês e o castelhano da Europa e da América, não será pelo acaso que haveremos dado essa grande prova de bom-senso, de disciplina, de solidariedade e de civilização, mas porque assim o teremos querido e podido com firmeza e inteligência, vencendo aliás, para alcançar isto, obstáculos bem menos formidáveis do que tantos de que a linguagem triunfou em mil anos de vida que já leva.

A êsse heroísmo dos antepassados, a essas vitórias da Grei sôbre o Tempo e o Espaço, a êsse génio nacional que se revelou na guerra, na política, sciência náutica, na literatura, na expansão trans-oceânica, na defesa da unidade brasilica, se deve a diferenciação primitiva da linguagem, e depois a sua fixação literária, a consciência que tomou de si própria, a sua transfusão a outras raças e outros climas, a alma viva que lhe deu êste grande presente e lhe promete ainda maior futuro. Para tal futuro trabalhamos todos hoje, continuando, não pelo acaso, mas por um misto de vontade livre e de irresistível instinto, o secular esfôrço dos mortos. Para tal futuro trabalhamos no Brasil mais que em Portugal, não pelo acaso, mas porque lá, longe das nascentes da fala comum, são mais graves as ameaças que se alteiam contra a sua imortalidade. Para tal futuro trabalha no Rio de Janeiro a Revista de Língua Portuguesa não pelo acaso, mas com firme propósito de prestar bom serviço e com plena consciência do serviço que presta. E no dia, que já não vem longe, em que o português de Portugal e o português do Brasil tenham a sua ortografia unificada depois de organizada, como a teem com insignificantes diferenças o inglês e o castelhano da Europa e da América, não será pelo acaso que haveremos dado essa grande prova de bom-senso, de disciplina, de solidariedade e de civilização, mas porque assim o teremos querido e podido com firmeza e inteligência, vencendo aliás, para alcançar isto, obstáculos bem menos formidáveis do que tantos de que a linguagem triunfou em mil anos de vida que já leva.

1 "Europa em guerra", Lisboa, 1915

2 no artigo "A língua portuguesa no Brasil", do fundador da "Revista de Língua Portuguesa", do Rio de Janeiro, pág. 187, do mesmo volume da antologia "Paladinos da Linguagem", de que respingámos a correspondente Introdução.

N.E. – Desde cedo, os jornais da época noticiaram e comentaram esta primeira iniciativa de normalização e simplificação da escrita da língua portuguesa. Por aí pode acompanhar-se a preparação de impressores e tipógrafos para receber a reforma em vigor desde 1911; por aí perpassa o terçar de armas a favor de e contra, que chegou a ser impugnado por petição coletiva; e por aí se percebe que a liça em torno do mais recente Acordo Ortográfico de 1990 é o regressar de uma velha questão do princípio do século XX, em que entraram nomes como José Correia Nobre de França, Alexandre Fontes, Henrique Brunswick e os dos filólogos Aniceto dos Reis Gonçalves Viana e Cândido de Figueiredo, que assinaram cartas em Diário de Notícias e n' O Seculo. Intitulada “A Questão Ortográfica", Gonçalves Viana, relator da Comissão Oficial da reforma ortográfica de 1911, dirigiu uma a carta Rodolf Horner e uma outra a Cândido de Figueiredo (“A reforma ortográfica").

Introdução do terceiro volume da antologia Paladinos da Linguagem (ed. Livrarias Aillaud e Bertrand, 1923), tendo-se mantido a norma ortográfica do original, conforme a reforma de 1911.