O nosso idioma // História da língua

Os luso-africanos

Descolonização, relações interétnicas e terminologia

«Nos primeiros anos da década de 1960, com a luta pela independência em andamento e muitos de nós com bases de retaguarda em países africanos, tomei conhecimento do “conceito” de luso-angolano, cujo conteúdo visava reduzir a legitimidade dos abrangidos.»

A expressão [luso-africano] tem sofrido diversas modificações de significado, perfis e localizações. Assim, nostálgicos do salazarismo consideram-na como variante do luso-tropicalismo, elogio do regime colonial elaborado por Gilberto Freyre [1900-1987] em total omissão do seu caráter repressivo e discriminatório. A larga maioria dos hoje chamados luso-africanos nunca ouviu falar de Freyre nem de suas teorias, tendo do salazarismo apenas referencias – quando têm – pelos mais velhos. E entre estes era dominante o sentimento contrário ao antigo regime.

A expressão [luso-africano] tem sofrido diversas modificações de significado, perfis e localizações. Assim, nostálgicos do salazarismo consideram-na como variante do luso-tropicalismo, elogio do regime colonial elaborado por Gilberto Freyre [1900-1987] em total omissão do seu caráter repressivo e discriminatório. A larga maioria dos hoje chamados luso-africanos nunca ouviu falar de Freyre nem de suas teorias, tendo do salazarismo apenas referencias – quando têm – pelos mais velhos. E entre estes era dominante o sentimento contrário ao antigo regime.

Por outro lado, não seria surpreendente que alguns comparem ou venham a comparar com a expressão afro-americano ou africano-americano.

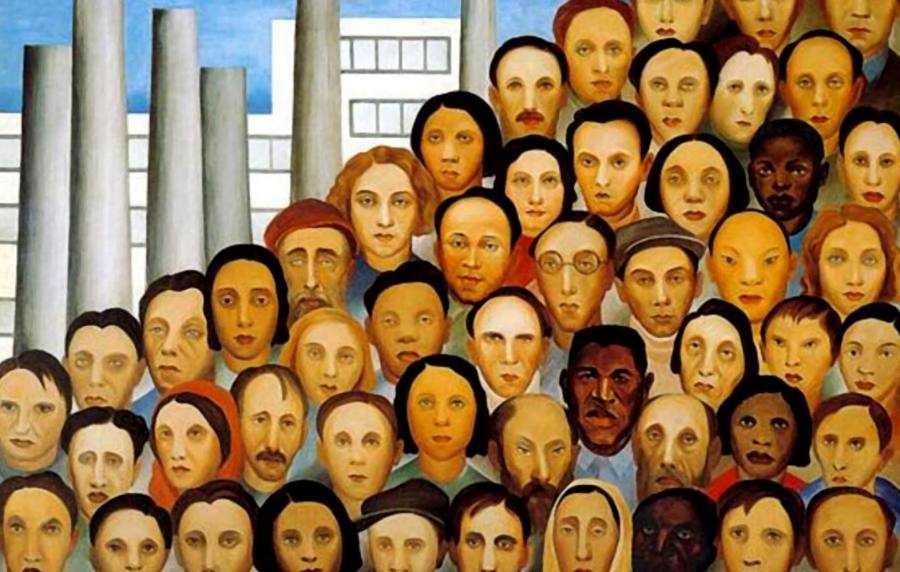

As modificações verificadas ao longo destas décadas mostram que inicialmente a expressão se aplicava a brancos nascidos em África, sobretudo se envolvidos nos movimentos de independência. Mais recentemente aplica-se a negros e mestiços nascidos na Europa ou nascidos em África com antepassados diretos europeus.

Nos primeiros anos da década de 1960, com a luta pela independência em andamento e muitos de nós com bases de retaguarda em países africanos, tomei conhecimento do “conceito” de luso-angolano, cujo conteúdo visava reduzir a legitimidade dos abrangidos. Oficialmente na estatística colonial a designação era euro-africanos, enquanto os colonos mais supremacistas chamavam-nos brancos de segunda.

O referido “conceito” no início dos anos 1960 teria começado em meios exilados na Argélia. Pelo menos foi de lá que ele me chegou através de rascunho dum pequeno texto de Sócrates Dáskalos [1921-2002] – branco natural de Angola, após a independência dirigente do MPLA em Benguela – onde dizia gostar da expressão, fazendo baixar muito o seu original sentido excludente. Com coragem, porque se estava num momento em que a ditadura de Mobutu preparava a sua teoria da autenticité, hoje muito usada em meios da extrema-direita mesmo fora de África.

Pouco depois a Jeune Afrique pediu-me um artigo sobre a participação de brancos na luta em Angola, que escrevi em Dakar sem referência a nenhum conceito, apenas com dados sobre o que a revista pretendia e publicou com destaque. Foi ainda em Dakar, já no início dos anos 1970, que vi um longo artigo mimeografado do historiador francês Jean Boulegue, editado pelo Instituto Fundamental de África Negra (IFAN), da então Universidade de Dakar, sobre os luso-africanos da Senegâmbia, relativo aos séculos XVII e XVIII. Ampliava-se o conceito e mudavam as cores pois estes luso-africanos eram mestiços. O artigo foi republicado impresso em 1989.

A Senegâmbia abrange uma zona cultural importante, compreendendo os atuais Senegal, Gâmbia e Guiné-Bissau, com foco central na Casamance, onde contactos intercomunitários foram frequentes. Os luso-africanos mencionados por Jean Boulegue integraram-se ao longo do tempo nas sociedades da região e hoje a sua presença histórica aparece em nomes de algumas famílias, da própria Casamance (do português Casa Mansa) e, mais para norte, da localidade de Joal-la-portugaise, onde nasceu Leopold Sedar Senghor [1906-2001], principal teórico da negritude e primeiro presidente do Senegal.

Se aplicarmos essas designações a movimentos e fases importantes do processo de independência angolana, chegaremos à conclusão de que o famoso “Processo dos 50” foi luso-angolano, não apenas pela existência de presos brancos angolanos e mestiços, mas até portugueses residentes na então colónia. Aliás, na altura, uma brochura publicada em francês sob iniciativa de personalidades que iriam dirigir o MPLA, não faz discriminação nos nomes nem nas fotos divulgadas e, mais recentemente, a Fundação Uanhanga Xito, num do seus objetos comemorativos dos 60 anos do Processo, também inseriu todos os nomes.

Passados os primeiros anos das independências, o assunto ressurgiu sem definições e discretamente, em função das facilidades dadas pelo passaporte português, ao qual recorreram diversos africanos com antepassados europeus próximos e africanos negros residentes na Europa há muitos anos ou seus descendentes nela nascidos.

Passados os primeiros anos das independências, o assunto ressurgiu sem definições e discretamente, em função das facilidades dadas pelo passaporte português, ao qual recorreram diversos africanos com antepassados europeus próximos e africanos negros residentes na Europa há muitos anos ou seus descendentes nela nascidos.

Muitos dos que procuraram um segundo passaporte tinham vivido como apátridas com documentos de refugiados ou emprestados por países independentes, nos anos de exílio. Segurança nessa matéria nunca mais sai da memória.

O elevado número de casos e uma maior abertura cultural nos PALOP, permitiu em vários deles aceitar a dupla nacionalidade. Não só nos PALOP, pois ao longo de anos mais recentes, em todos os membros da CPLP tem havido até ministros com mais de um passaporte.

Nesta fase, surgiram então duas mudanças: as pessoas nesta situação passaram a ser de todas as cores, acentuando-se com os nascimentos na Europa de descendentes de africanos e de ninguém precisar, nos PALOP, esconder passaporte de outro país (além de Portugal há casos de outros países europeus, africanos e americanos).

A nomeação de uma ministra negra angolana em Portugal, a eleição para a Assembleia da República portuguesa de três africanas (duas nascidas em Bissau e uma em Dakar, relembrando-nos a Senegâmbia) e, mais recentemente, de um “branco de segunda” para supraministro, obrigou a maior reconhecimento deste dado, ainda que com as inevitáveis más vontades das áreas da “autenticidade”, seja europeia seja africana.

Hoje, o número de luso-africanos deve ser do mesmo nível nos PALOP e em Portugal, sendo importante fazer aqui uma constatação. Não se trata de nova identidade mas de anti-identidade. Os abrangidos buscam intensamente integração nos países onde vivem sem diferencialismos. Tal como aconteceu com os luso-africanos da Senegâmbia, vão levar até às últimas consequências essa integração. E, em breve, a própria expressão sairá de uso ou ficará como mera referência histórica.