O corpus literário na tradição gramatical brasileira (I)

Língua escrita e definição da norma

« (...) Partamos do pressuposto de que a atividade de descrição dar-se-á necessariamente em face de um corpus homogêneo e unitário, ou seja, em dado estado de língua. (...)»

Em seu precioso estudo sobre a língua de José de Alencar, Gladstone Chaves de Melo dá-nos conta das falsas verdades que «passam em julgado, entram no patrimônio intelectual de uma comunidade e ganham a fôrça de um axioma» (Melo, 1972: 7). Nosso saudoso filólogo exemplifica esse fato com a corriqueira afirmação de que a Idade Média ter-se-ia configurado numa «idade das trevas», não obstante a simples leitura dos medievalistas mais conhecidos revele-nos um Medievo de verdadeiro esplendor artístico e não desprezível avanço científico. A linha de raciocínio de Gladstone busca remeter o leitor para a igualmente inidônea afirmação – também acatada como uma verdade inconteste em certas rodas – de que José de Alencar teria tido a intenção de fundar as bases de uma língua brasileira, hipótese que não se coaduna com o pensamento linguístico do grande romancista de Iracema.

Em seu precioso estudo sobre a língua de José de Alencar, Gladstone Chaves de Melo dá-nos conta das falsas verdades que «passam em julgado, entram no patrimônio intelectual de uma comunidade e ganham a fôrça de um axioma» (Melo, 1972: 7). Nosso saudoso filólogo exemplifica esse fato com a corriqueira afirmação de que a Idade Média ter-se-ia configurado numa «idade das trevas», não obstante a simples leitura dos medievalistas mais conhecidos revele-nos um Medievo de verdadeiro esplendor artístico e não desprezível avanço científico. A linha de raciocínio de Gladstone busca remeter o leitor para a igualmente inidônea afirmação – também acatada como uma verdade inconteste em certas rodas – de que José de Alencar teria tido a intenção de fundar as bases de uma língua brasileira, hipótese que não se coaduna com o pensamento linguístico do grande romancista de Iracema.

Para exemplificar esse fenômeno da pseudoverdade acadêmica com um fato que integra o conjunto das preocupações sociolinguísticas de nosso tempo, ocorre-me a discussão em voga sobre o propalado hermetismo do texto jurídico. Essa é daquelas assertivas frequentes nos estudos sobre o texto que devem ser dosadas em seus devidos níveis. Ainda há cerca de um mês, participando do último congresso da Associação Internacional de Lusitanistas (AIL) na jovem e simpática Universidade da Madeira, pude ouvir uma comunicação em que se [considera a linguagem jurídica] complexa e inacessível ao leitor comum. A fundamentação era de que se a ninguém é dado o desconhecimento da lei, daí resultaria que o texto legal haveria de ser escrito em linguagem acessível a todos.

A tese é a um tempo procedente e falaciosa. Procedente porque, se o Estado impõe a todo cidadão o cumprimento da lei, decerto haverá de torná-la senão íntima, ao menos conhecida de todos, independentemente de classes sociais, credos, raças etc. A falácia, por seu turno, está em induzir a ideia de que, se nem todo leitor é suficientemente escolarizado para entender o texto legal, então que se proceda a uma reformulação de suas bases linguísticas para níveis mais simplórios. A rigor, tirante este ou aquele termo técnico que um bom dicionário saberá esclarecer, o texto legal é absolutamente compreensível de todo leitor com razoável nível de formação linguística. Entretanto, vivemos uma época em que, se o leitor não chega ao texto, o culpado é sempre o texto. Curioso notar que, dentre os exemplos de hermetismo jurídico apresentados pela autora do referido trabalho do Congresso da AIL, está o uso da mesóclise pronominal, uma construção considerada «impensável no português do Brasil». Cabe perguntar: será o texto jurídico realmente hermético, ou será que não temos conseguido formar bons leitores em nossas escolas?

Em paralelo, uma semelhante linha de conduta acadêmica vem atribuindo ao texto literário, nos dias atuais, um certo teor de incompatibilidade com o ensino da língua, tendo em vista as naturais peculiaridades que o espírito de literariedade lhe conferem, tais como o vocabulário incomum, as inversões sintáticas, as flexões inusitadas, tudo em desacordo com o necessário coloquialismo que deve reinar no uso da língua como meio de comunicação. Assim, considerando a presença quase exclusiva da língua literária no campo da descrição gramatical, passa a viger mais uma dessas “pseudoverdades” de que traçamos juízo: a tradição gramatical brasileira peca pelo normativismo exacerbado, com fulcro em um corpus de língua literária anacrônico. De que elementos dispõe o historiógrafo da linguística para tratar imparcialmente essa questão, sem deixar-se contaminar pela opinião desavisada de terceiros? Como avaliar hoje a atividade de descrição gramatical implementada por pessoas que viveram há várias décadas, há mais de século, sem contaminar a avaliação com elementos que não integram a episteme da época estudada?

Inicialmente, cumpre definir o objeto da descrição gramatical. Partamos do pressuposto de que a atividade de descrição dar-se-á necessariamente em face de um corpus homogêneo e unitário, ou seja, em dado estado de língua. Esta é uma lição que nos vem de Saussure – «qui dit grammatical dit synchronique et significatif» (Saussure, 1949: 185) [tradução livre: «quem diz gramatical diz sincrónico e significativo»] —, sedimentada na ordem linguística do século XX, cujos princípios, entretanto, já grassavam entre os melhores filólogos do século XIX, bem antes de o relato sobre o Cours [de Linguistique Générale] de Saussure difundi-los nos meios acadêmicos. O que se quer dizer, enfim, é que não há possibilidade de descrever o funcionamento do sistema linguístico em movimento.

Quando negou a existência de uma gramática histórica – «il n’y a pas pour nous de ‘grammaire historique’» (Saussure, 1949: 185) (tradução livre: «para nós, não há gramática histórica») –, Saussure tinha em mente esse imperativo de método: gramática como descrição delimita-se em um estado de língua, cujo corpus seja homogêneo e unitário. Em uma das centenas de aulas que recebi do mestre Evanildo Bechara em nossas conversas de toda hora, ouvi essa similitude esclarecedora: se quero descrever uma pessoa, tenho de escolher essa pessoa aos cinco anos, aos dez, aos quinze, aos vinte etc., mas não posso ter o retrato dessa pessoa reunindo numa só fotografia as várias faces de sua fisionomia ao longo da vida.

Ultrapassado o primeiro ponto essencial, esse do objeto da descrição gramatical, passo agora ao segundo: como garantir a unidade do corpus na descrição? Esta é tarefa que não raro atormenta o linguista, visto que a variação de usos é acentuadíssima, mesmo levando-se em conta uma perspectiva de segmentação sociolinguística em registros ou variáveis diastráticas, exatamente porque não são inteiramente nítidos os limites desses registros. Uma premissa, entretanto, há de respeitar-se: não se podem imiscuir os fatos da língua oral com os da língua escrita. Essa é daquelas obviedades que surpreendentemente têm de ser reiteradamente repetidas, já que não costumam ser levadas em conta nos textos sobre o tema.

Ultrapassado o primeiro ponto essencial, esse do objeto da descrição gramatical, passo agora ao segundo: como garantir a unidade do corpus na descrição? Esta é tarefa que não raro atormenta o linguista, visto que a variação de usos é acentuadíssima, mesmo levando-se em conta uma perspectiva de segmentação sociolinguística em registros ou variáveis diastráticas, exatamente porque não são inteiramente nítidos os limites desses registros. Uma premissa, entretanto, há de respeitar-se: não se podem imiscuir os fatos da língua oral com os da língua escrita. Essa é daquelas obviedades que surpreendentemente têm de ser reiteradamente repetidas, já que não costumam ser levadas em conta nos textos sobre o tema.

Sabemos, pois, que o falante de uma língua, usado o termo aqui em sentido lato, não mantém o mesmo comportamento em face do texto quando simplesmente fala ou quando escreve. E quando fala, também altera certos procedimentos de construção frasal – tais como a seleção de vocabulário e a escolha de estruturas sintáticas – em face da situação fática em que se inscreve. Também quando escreve, o falante costuma desviar os rumos do texto em face do grau de formalidade exigido, razão por que soa clara a noção de que, senhor do texto, o falante intuitivamente o modula na tentativa de adequá-lo ao ato de enunciação de que participa.

Essa mudança de comportamento do falante em face da língua, entretanto, revela-se mais evidente quando comparamos os procedimentos da língua oral e da língua escrita, sobretudo porque somente a segunda detém o necessário pré-requisito de unidade e homogeneidade. A primeira, mesmo em norma-padrão, admite construções que a segunda rejeita, do que resulta admitir-se analogamente que o conceito de língua padrão não se aplica homogeneamente ao texto oral e ao texto escrito. Em síntese, a descrição gramatical far-se-á obrigatoriamente em corpus de língua escrita dada a cabal impossibilidade de fazê-lo em corpus de língua oral.

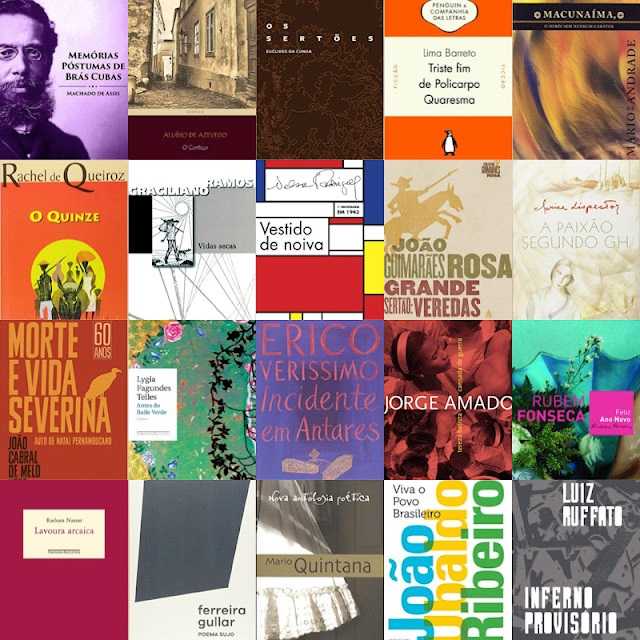

Em síntese, especificamente no tocante à elaboração de uma gramática descritiva ou mesmo normativa, a garantia de trabalhar-se com corpus unitário e homogêneo obtém-se nos limites da língua escrita, com específica referência da do estrato de uso linguístico. Surge, então, a terceira indagação: por que a língua literária goza da preferência dos antigos gramáticos como corpus de apoio para a descrição gramatical?

Reflexão do linguista e filógo brasileiro Ricardo Cavaliere, publicado na página Língua e Tradição (Facebook, 05/01/2025).