Textos publicados pelo autor

O topónimo Maximinos (Braga)

Pergunta: Há uma freguesia pertencente ao concelho de Braga, cujo nome é Maximinos. Há pessoas que dizem "maksiminos" e outras "massiminos". Como não sei a origem do nome, não sei qual a fonética correta.Resposta: Tendo em conta que a pronúncia tradicional de Maximino é com o x a soar como ss, "Massimino", como acontece com máximo (= "mássimo") – consulte-se o Vocabulário da Língua Portuguesa (1966), de Rebelo Gonçalves –, é...

Gracioso = gratuito

Pergunta: Na introdução da vossa página inicial refere-se que este serviço é gracioso.

Creio contudo que deveria ser dito gratuito em vez de gracioso.Resposta: Está correto o uso de gracioso no contexto em causa.

Os registos dicionarísticos deste adjetivo apresentam-no como sinónimo de gratuito, pelo menos, desde 1789:

«Gracioso, adj. Que não custa dinheiro, gratuito [...].» (António de Morais e Silva, Diccionario da lingua...

O regionalismo esgalfo (região de Aveiro)

Pergunta: Ouvia, por vezes, o meu avô Alcino dizer que estava "esgalfo". Pensei sempre que quisesse dizer que estava esfomeado.

A verdade é que agora não encontro o significado da palavra "esgalfo", como se não existisse...

Será que de facto não existe e eu ouvia-a sendo outra a palavra proferida pelo meu avô? Será que me podem esclarecer?

Bem hajam.Resposta: Regista-se esgalfado, com o sentido de «faminto», na região de Mogadouro (ver A. M. Pires Cabral, Língua Charra....

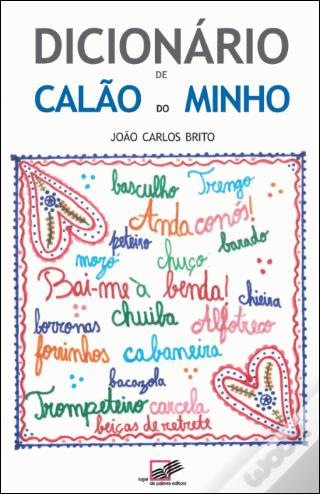

Dicionário de Calão do Minho

Dicionário de Calão do Minho