E o Brasil criou uma língua. Também é português

Uma vertigem feita de sons

«(...) A lusofonia precisa ser entendida como um elemento que é equiparante, que não segrega. Todas as variantes são importantes porque dão conta de uma realidade cultural. Essa realidade cultural é manifestada por uma mesma língua que é a língua portuguesa. E, aí, adjectivada. No caso, uma língua portuguesa brasileira. (...)»

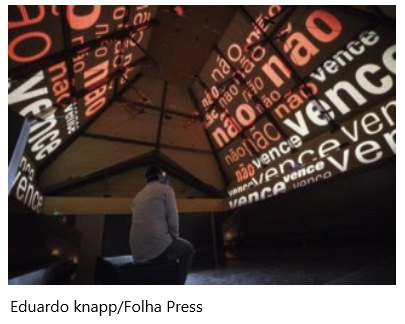

É uma vertigem feita de sons. Um labirinto do qual não apetece sair. Cada som tem um sotaque diferente, o léxico é diverso. De vez em quando há uma palavra que ganha corpo, significado. No resto é música. Harmoniosa, outras vezes dissonante, contém todos os sons que uma língua pode ter. No caso, a portuguesa. Estão ali, concentrados numa instalação feita para mostrar a riqueza e a diversidade de um idioma, e perdidos nessa caixa de palavras ditas — percebe-se o quanto essa língua está por conhecer, por explorar, por cada um dos seus falantes. Aquilo a que essa língua soa quando não a entendemos, ou, pelo contrário, a alegria de encontrar um sentido ainda que ele se perca quase de imediato naquela Babel do mundo da lusofonia e de todos os contactos linguísticos que ajudaram a construir esse sistema de cultura.

A instalação, um conjunto de colunas em forma de troncos aludindo aos troncos que saíram do tronco central a partir do qual o português brasileiro nasceu – o indo-português –, fica numa nas entradas do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, na antiga Estação da Luz, edifício de 1867. Reconstruída em 1901, época de ouro do café, num projecto do arquitecto Charles Henry Driver, e pensada para receber comboios, a estação carrega múltiplos simbolismos, sendo os mais marcantes o da viagem e o da tragédia.

Em 1946, foi destruída por um incêndio, numa altura em que o comboio perdia protagonismo enquanto principal meio de transporte no Brasil. Seria reconstruída e fechou em 1982 como estação ferroviária, e em 2002 arrancava a ideia de Paulo Mendes da Rocha de a transformar no Museu da Língua Portuguesa. Inaugurou-se em 2006 e em 2015 voltava a arder. Abriu renovada em Julho de 2021 e pode continuar com o acervo de antes que não se perdeu em 2015 por ser quase na totalidade digital. Ou seja, estamos perante um património imaterial na cidade do mundo com o maior número de falantes de português.

Estamos num território de sons e imagens que pretende «valorizar a diversidade da língua portuguesa, celebrá-la como elemento da cultura e aproximá-la dos falantes do idioma em todo o mundo», lê-se n[o] site do museu. Um ano depois da reabertura, essa intenção continua a ecoar enquanto caminhamos para a Estação da Luz, um edifício em betão e ferro totalmente renovado a contrastar com a crescente degradação do bairro da Luz, ali na junção da Avenida Tiradentes com a Rua João Teodoro, mesmo em frente à Pinacoteca de São Paulo.

Tendas armadas abrigam os que ainda não chegaram ao fim da linha, junto ao jardim. No passeio, centenas de vultos deitados, sentados ou num passo lento mostram os efeitos da pandemia no aumento da pobreza. O centro é um lugar ferido e as palavras que ali se escutam são as geralmente usadas para pedir, mendigar ou para transmitir indignação. Ou então há silêncio, que continua a dizer ou a calar aquilo que a língua ainda não processou. São os sujeitos no seu predicado contrastante com a riqueza do que aquele museu encerra.

Língua viva

A língua portuguesa brasileira tem palavras para isto. Exclusão, marginal, tensão, miséria, desigualdade, violência. Como as conjugar numa única mensagem, eficaz, comunicante, capaz de alterar o curso das coisas, entendível por um universo de 260 milhões de falantes, ou seja, a imensa comunidade que partilha a mesma língua em todas as suas variações? No museu que representa essa língua, o território que prevalece é o do som e da imagem, mais do que o da escrita. E antes de mais, é pelo som que entramos numa língua viva.

O som que constitui as seguintes frases: «ideias verdes sem cor dormem furiosamente» ou «na fui roça encontrei passear Madalena». Não são sons que possamos encontrar no museu, mas na fala de gente de Roraima — o estado mais a norte do Brasil, na Amazónia, fronteira com a Venezuela, Guiana e o Suriname —, lembradas por Alberto Holtz num texto de 2007. Refere-se aos pirarrãs, uma tribo amazónica da qual se diz ter um dos idiomas mais pobres do mundo e que coexiste com o idioma português.

O som que constitui as seguintes frases: «ideias verdes sem cor dormem furiosamente» ou «na fui roça encontrei passear Madalena». Não são sons que possamos encontrar no museu, mas na fala de gente de Roraima — o estado mais a norte do Brasil, na Amazónia, fronteira com a Venezuela, Guiana e o Suriname —, lembradas por Alberto Holtz num texto de 2007. Refere-se aos pirarrãs, uma tribo amazónica da qual se diz ter um dos idiomas mais pobres do mundo e que coexiste com o idioma português.

O exemplo serve para mostrar como continuam a existir formas de falar que escapam à chamada «norma da língua» e que trazem nelas traços de idiomas que se foram perdendo. É dessa mistura que se compõe o português falado no Brasil, um país com 213 milhões de falantes, o imensamente maior entre todos os territórios onde se fala português e, dentro dele, as muitas variações que essa língua carrega. A língua em que há pelo menos três nomes para o mesmo alimento. Não um alimento qualquer, mas uma das bases da alimentação da maior parte dos brasileiros. Aipim, mandioca, macaxeira. Há entre eles pequenas diferenças regionais que em cada região a língua soube incorporar.

Património imaterial, a expressão ecoa no labirinto de sons para designar aquilo que o museu guarda e que o fogo não é capaz de destruir. Não se agarra uma palavra como se agarra um livro, nem dois, nem todos os livros conseguem conter todo o léxico, sotaques, sintaxes, a cultura de que é feita esta «língua adjectivada», como lhe chama Regina Pires de Brito, linguista, professora do núcleo de estudos lusófonos na pós-graduação da universidade presbiteriana McKenzie, em São Paulo. Uma língua portuguesa brasileira, uma língua portuguesa timorense, cada adjectivo a sublinhar a diversidade do idioma em cada território onde é falado.

Língua do também

«No Brasil, o português são muitos», sublinha a linguista. Como são muitos em Portugal, em Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Timor-Leste. E é o português do «também», outra expressão valorizada por Regina Pires de Brito, por ser agregadora. O brasileiro também é português e o português da Europa também é português, e também o de Moçambique.

Mas como é que o português chega ao Brasil e em menos de dois séculos passa a ser o idioma mais falado, sobrepondo-se aos 1500 idiomas que então se falavam, quando a língua do colonizador chegou? Dessas restam pouco mais de cem. «De um modo geral, o português é uma língua de compreensão nacional no Brasil, mas não podemos esquecer-nos de uma série de comunidades em que ele é minimamente falado. A gente ainda tem grupos indígenas com pouco acesso à escolarização em língua portuguesa, e tem quilombolas [comunidades formadas por escravos negros fugitivos] que não têm acesso a uma escolarização em língua portuguesa», refere a linguista para sublinhar que o português brasileiro não pode ser visto sem a diferença que o constitui, nomeadamente a diferença da população no acesso a esse mesmo idioma.

As marcas da fala dessas populações estão no português brasileiro. Como estão o tupi, línguas africanas como o quicongo, o quimbundo e o umbundo, mas também o francês, o castelhano, o italiano, o alemão ou o árabe. Esse português ainda não enriquecido em todas essas formas, mas um português segundo a norma europeia, passou a ser a língua oficial do Brasil num decreto do Marquês de Pombal de 17 de Agosto de 1758. Ficava proibida a então designada por língua geral.

Antes, o domínio era da língua dos tupinambás — do tronco tupi. A língua geral foi falada sobretudo do fim do século XVII ao início do século XX. Pombal, apesar do decreto, não conseguiu eliminar esse idioma constituído pela chamada «língua amazónica e paulista» e falada por todas as classes. No século XIX chamavam-lhe nheegatu — persiste numa das zonas do Rio Negro, na fronteira com a Venezuela e a Colômbia. O projecto pombalino visava acabar com o tupi, ou seja, o português foi uma língua imposta. Mas os pronomes átonos antes dos verbos já eram irremediáveis e seriam uma marca para ficar na fala do português brasileiro: «me dá», «te digo», etc.

«É a partir das missões, principalmente na gestão do directório, que se verifica o surgimento de um conceito de civilização cada vez mais associado a uma acção a realizar-se em espaços planejados. Nestes, os índios são instruídos na religião cristã, aprendem ofícios, integram actividades económicas e estabelecem formas de convívio com os brancos por meio do comércio, do trabalho e do casamento. Nestes espaços, chamados, conforme cada época, ‘missão’, ‘povoação’, ‘aldeamento’, ou ‘posto indígena’, transcorre uma mesma acção que coetaneamente seria compreendida como sendo uma obra religiosa, uma empresa colonial, um serviço assistencial», escreveu Rita Heloísa de Almeida, especialista em cultura indígena, da Universidade de Brasília.

Língua oficial por decreto

Ao Público, Regina Pires de Brito faz a pergunta e dá a resposta de outra forma: «Como é que aconteceu isso do idioma português de repente pegar no Brasil? Se não fosse o Marquês de Pombal, acho que a gente não estaria falando português. Quando há um decreto, tudo muda.»

Não foi bem de repente, mas foi depressa. Em 1806, criava-se uma biblioteca portuguesa; em 1808, a corte instalava-se no Brasil; em 1822, o Brasil tornava-se independente; na década de 30 desse século XIX, o romantismo, movimento literário que no Brasil seria liderado pelo escritor José de Alencar, ajuda a criar as raízes do que seria o português brasileiro. «Foi com José de Alencar que o Brasil começou a se pensar, de fato, como Brasil: a natureza, o índio, a Corte. E se as opiniões variam, foi ele quem primeiro mostrou tal verdade», escreveu Marcelo Peloggio no artigo «José de Alencar, um parteiro do seu tempo».

Não foi bem de repente, mas foi depressa. Em 1806, criava-se uma biblioteca portuguesa; em 1808, a corte instalava-se no Brasil; em 1822, o Brasil tornava-se independente; na década de 30 desse século XIX, o romantismo, movimento literário que no Brasil seria liderado pelo escritor José de Alencar, ajuda a criar as raízes do que seria o português brasileiro. «Foi com José de Alencar que o Brasil começou a se pensar, de fato, como Brasil: a natureza, o índio, a Corte. E se as opiniões variam, foi ele quem primeiro mostrou tal verdade», escreveu Marcelo Peloggio no artigo «José de Alencar, um parteiro do seu tempo».

No entanto, seria com os livros e as discussões de Gonçalves de Magalhães e de Manuel Araújo Porto Alegre que começava um movimento influenciado por Almeida Garrett. Esses jovens autores criaram a Revista Brasiliense de Ciências, Letras e Artes, que tinha uma frase como epígrafe: «Tudo pelo Brasil e para o Brasil.» Estavam em pleno processo de libertação de amarras, do solidificar da independência. Era um tempo de auto-afirmação e de um nacionalismo onde a língua jogava um papel determinante.

A brasilidade afirmava-se pela língua e tinha na literatura a sua grande materialização. «Em pleno romantismo, José de Alencar estuda a fundo autores portugueses, não para decorá-los», sublinha, mas «para esquecê-los», justifica. Os portugueses dos dois lados do Atlântico olham-se de soslaio. Alencar quer ver evidenciada a cultura e a identidade literária brasileiras e atira-se a Camilo Castelo Branco, seu contemporâneo. «Já não me admira que o sr. Camilo Castelo Branco ache o amor brasileiro mórbido, sonolento, dengoso, lânguido. Se não tem um cheirinho de imundície para deliciar o olfacto, e um pouco de ranço para estimular o paladar!»

Já no modernismo, Mário de Andrade cria a Gramatiquinha da Fala Brasileira. Chamou-lhe obra de ficção em vez de obra técnica porque sabia do risco de começar a inventar numa obra dessas. «Embolada vem de ‘bola’, palavra muito confusa na terminologia do cantador nordestino, e cujo sentido mais perceptível é: jeito poético-musical de cantar. O cantador nordestino fala constantemente em ‘bola’ para englobar tudo o que corresponde à maneira de cantar.»

Esta é uma das entradas da Gramatiquinha que remete justamente para o romantismo do nascimento da fala brasileira e que está ligada à tentativa de instaurar uma civilização brasileira que, para o escritor, não se devia limitar a tentar imitar o português de Portugal. «Essa fase da civilização em que falamos conscientemente a mais desumana língua que é possível se imaginar, duma espécie de criação consciente, de expressão falsa, inteiramente divorciada das nossas condições naturais quer fonéticas quer semasiológicas, só se explica e só se perdoa pela natural evolução sociológica que sofríamos e que impunha à gente um período de importação estrangeira, ou doiramento exterior das nossas coisas públicas.»

Língua em trânsito

Regina Pires de Brito ajuda-nos agora a ler este processo. «O português sedimentou-se em muito pouco tempo. Final do século XVIII, depois o começo do século XIX. Em meados do século XIX já começamos a discutir uma língua brasileira e começam os debates entre os escritores brasileiros e portugueses. O Alencar falando mal do Camilo Castelo Branco e depois as brigas entre todos. Tem a ver com um momento de formação. É a valorização do que é daqui, do que era nativo, e começa então a valorização das línguas tupis e como aparece o tupi dentro do português, as línguas africanas. Isso se percebe pela literatura. Ficou um registo literário dessa língua que queria ter uma cor diferente, o que tinha a ver com o próprio movimento da independência do país.»

Macunaíma, livro também de Mário de Andrade, traz essa fala do nativo, uma oralidade que é uma das marcas do português brasileiro que também se vai afirmando pela sua geografia contra outro território: o do castelhano que domina na América Central e do Sul. «Acho que a gente deveria gerir melhor a política da língua portuguesa nesse país continental. A fronteira com o espaço de língua espanhola é imensa. Que português se fala nessa fronteira? A gente perde a dimensão de que há ali uma língua em trânsito. É um portunhol, mas também é um espanhoguês, uma zona de transição linguística que precisa ser levada em conta, tem que dar conta das duas línguas», desafia a linguista, crítica de qualquer espécie de ideia que tenha que ver com a pureza da língua, com tratados que definam uma norma em detrimento da variação — “coitado do Acordo”, diz, referindo-se ao Acordo Ortográfico, que é isso mesmo, ortográfico, e não tem em conta a vida e as mutações da língua.

«É uma língua viva, que está aí, actuante, sendo usada todos os dias. Ela é a mudança contínua, é a língua o tempo todo sendo alterada, trabalhada, manipulada para atender aos nossos interesses.» E sobre se afinal de contas o brasileiro soube descolonizar a língua do colonizador, refere que ele soube dar-lhe o seu contributo para a enriquecer. «Se o brasileiro faz com que a língua acabe sendo mais descontraída, isso tem bastante a ver com o modo de ser de uma parte da população brasileira, é um estereótipo, mas uma parte da população brasileira é assim, despojada, e a gente acaba reflectindo essa identidade do ponto de vista da língua.»

«É uma língua viva, que está aí, actuante, sendo usada todos os dias. Ela é a mudança contínua, é a língua o tempo todo sendo alterada, trabalhada, manipulada para atender aos nossos interesses.» E sobre se afinal de contas o brasileiro soube descolonizar a língua do colonizador, refere que ele soube dar-lhe o seu contributo para a enriquecer. «Se o brasileiro faz com que a língua acabe sendo mais descontraída, isso tem bastante a ver com o modo de ser de uma parte da população brasileira, é um estereótipo, mas uma parte da população brasileira é assim, despojada, e a gente acaba reflectindo essa identidade do ponto de vista da língua.»

Ou seja, nada de modular a língua. «O mesmo debate acontece quando se discute o conceito de lusofonia. Sou adepta de usar a lusofonia. Acredito na lusofonia como um sistema não só linguístico, mas cultural. A lusofonia faz sentido porque é um sistema simbólico que nos une do ponto de vista cultural, dos interfaces que a língua propicia, mas que acaba acontecendo no plano da cultura, dos nossos imaginários. Vejo a lusofonia como essa interdependência em que nos reconhecemos não só pela língua, mas por elementos que a língua me dá. Se vai para Timor-Leste, come arroz-doce, mas também come aqui em São Paulo, e também em Portugal, porque veio de lá, e pode comer em Moçambique. A lusofonia precisa ser entendida como um elemento que é equiparante, que não segrega. Todas as variantes são importantes porque dão conta de uma realidade cultural. Essa realidade cultural é manifestada por uma mesma língua que é a língua portuguesa. E, aí, adjectivada. No caso, uma língua portuguesa brasileira.»

A língua portuguesa brasileira ou a língua brasileira, também como a entende Tom Zé, numa canção em que ele a vê vindo de todos os continentes, materializada por ele num samba-canção. Nessa melodia, ela ainda não se tornara independente de Portugal. É o Verão de 2022, ou o Inverno, porque estamos no Brasil. Agora, no bairro da Luz, em São Paulo, de regresso ao museu, outros dois cantores falam dela, da língua do «também», da língua adjectivada. Um é angolano, Kalaf Epalanga, o outro é brasileiro, Cacá Machado. É uma conversa organizada pelo Museu da Língua. Cada um tem o seu sotaque, o seu léxico, a sua sintaxe, e é com eles e as suas canções em português também que percorremos outra vez o labirinto dos sons numa vertigem renovada.

Cf.A incrível história do "brasileiro" + É hora do "brasileiro" virar uma língua?+ 200 anos de independência do Brasil + Incêndio destrói Museu da Língua Portuguesa em São Paulo + O museu onde se ia ver como a língua portuguesa é gostosa

Artigo da autoria da jornalista portuguesa Isabel Lucas, transcrito, com devida vénia, do diário Público, do dia 27 de agosto de 2022. Texto escrito segundo a norma ortográfica de 1945.