Textos publicados pelo autor

A expressão «faltar ao respeito»

Pergunta: A minha dúvida é sobre estas duas expressões (i) "faltar respeito" (ii) "faltar com respeito".

Oiço mais, aqui em Bissau, o uso da primeira frase, mas nos filmes, escrituras ou telenovelas portuguesa, oiço só a segunda.

Então, pergunto qual dessas é correta.Resposta: A expressão correta – na medida em que tem mais tradição e está dicionarizada – é «faltar ao respeito a alguém», que significa «ser descortês, indelicado, incoveniente com pessoa de idade, posição ou autoridade...

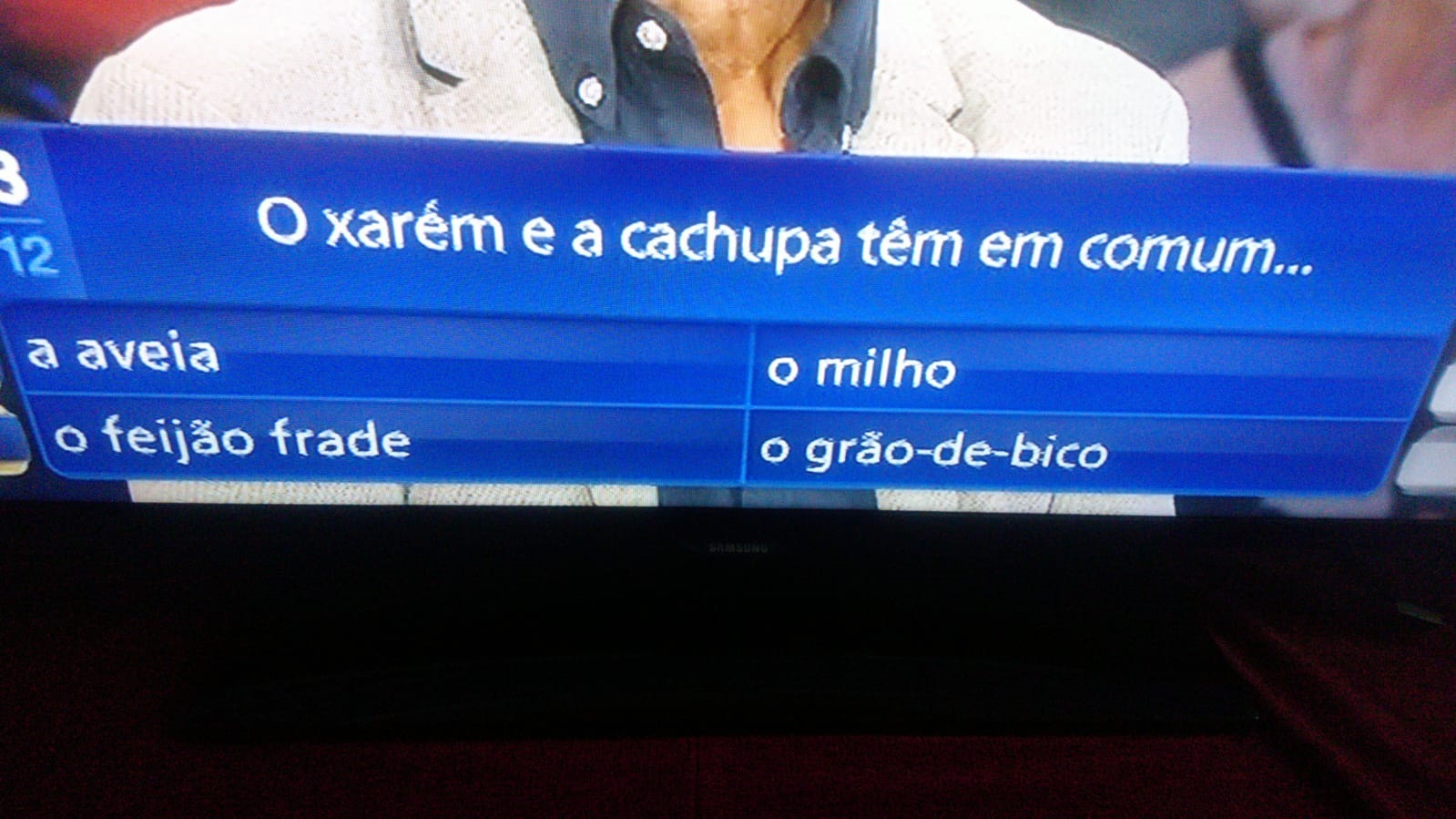

Moio e xarém a concurso

Moio e xarém a concurso

Variação e história da língua em modo televisivo

Para lá das questões de norma linguística, nem sempre tratada com o cuidado devido, os programas de televisão podem também deixar escapar muitas formas que, afinal, são também parte da história da língua. Um texto que assinala duas formas de uso popular – "moio", em vez da forma correta moo (de moer), e xerém/xarém – um tanto disfarçadas no meio da excitação de um concurso televisivo com grande audiência. ...

«Solar», «relativo ao sol» vs. solar, «casa nobre»

Pergunta: Estou com uma dúvida que me tem inquietado. Na ficha de trabalho de um manual, a propósito da obra Auto da Barca do Inferno [de Gil Vicente], surgiu a palavra solar («fidalgo de solar») identificada como extensão semântica (solar – relativo ao sol /solar – terreno onde se eleva a casa de uma família nobre ou pessoa nobre). Será possível aceitar extensão semântica e também derivada por sufixação?Resposta: Não se trata de um caso de extensão...

A formação de infelizmente (II)

Pergunta: Têm-me surgido cada vez mais dúvidas no âmbito dos processos de formação de palavras por derivação.

Por exemplo: infeliz é uma palavra derivada por prefixação; felizmente é uma palavra derivada por sufixação. E infelizmente? É derivada por sufixação (infeliz+-mente) ou por prefixação e sufixação (in-+feliz+-mente)? O Dicionário...

O possessivo sem artigo definido na frase «A meu lado»

Pergunta: É muito comum ler-se, nomeadamente em textos literários, «a meu lado» em vez de «ao meu lado». Pergunta: «a meu lado» é correto, ou trata-se de um erro já muito enraizado na nossa língua?

Muito obrigado pelo vosso trabalho excelente!Resposta: Não se trata de erro, mas sim do uso do possessivo sem artigo definido. Em muitas expressões fixas, como é o caso, o possessivo ocorre sem artigo definido: «em meu nome», «em minha casa», «a meu favor».

Isto mesmo é confirmado pelo filólogo e linguista francês Paul Teyssier...