A poesia, com a língua portuguesa

A poesia, com a língua portuguesa

Informação relacionada sobre todas as Aberturas

A poesia, com a língua portuguesa

A poesia, com a língua portuguesa

21 de março, Dia Mundial da Poesia. Assinalado um pouco por todo lado, permita-se-nos uma referência específica à iniciativa do Teatro Sá da Bandeira, no Porto – que põe em cena, no dia 23, o espetáculo A Minha Pátria é a Língua Portuguesa, com textos de Fernando Pessoa, cruzando-se com os heterónimos Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Bernardo Soares. Deste, em concreto, lembremo-lo aqui, na rubrica Antologia – onde muitos poemas à volta da língua portuguesa, de autores lusófonos de todos os tempos, se...

Magorreiro: que palavra é esta?

Magorreiro: que palavra é esta?

O fascínio exercido pela chamada "língua do povo" sobre os filólogos e lexicógrafos do século XIX e da primeira metade do século XX (por vezes, com alguma idealização romântica) levou-os a registá-la sistematicamente em publicações como a Revista Lusitana. Contudo, ainda hoje no discurso coloquial afloram expressões que, por qualquer razão, não se acham nos dicionários gerais. É o caso de magorreiro, com o significado de «amável, ternurento»: donde virá esta palavra? A resposta fica em...

Publicidade no Ciberdúvidas, para a sua viabilização e melhoria

Publicidade no Ciberdúvidas, para a sua viabilização e melhoria

A partir desta data, o Ciberdúvidas passa a conter publicidade nas suas páginas – em espaço próprio e devidamente assinalado como tal. Uma opção tomada face aos agravados constrangimentos de financiamento do serviço que aqui se presta, já lá vão 18 anos, à volta e em prol da língua portuguesa. Com essa receita possível – e os donativos dos seus consulentes mais dedicados –. é disso mesmo que se trata, afinal: a viabilização de um espaço desta natureza, de acesso gracioso e sem fins lucrativos, único em todo o espaço da lusofonia. Mas...

Empréstimos linguísticos, etimologias várias e uma ambiguidade frásica

Empréstimos linguísticos, etimologias várias e uma ambiguidade frásica

As novas questões abordadas no consultório focam os empréstimos linguísticos, a etimologia e a relação entre sintaxe e semântica. Assim, pergunta-se:

– Donde vem o termo boccia – ou bocha, aportuguesando –, designação quer de um jogo popular italiano quer de um moderno desporto paraolímpico?

– Qual será a etimologia do adjetivo ubíquo, do nome próprio Arnaldo e do termo iode?

– E como contornar a ambiguidade de uma frase como...

Olivença quer português como segunda língua materna

Olivença quer português como segunda língua materna

Há alguns anos referimos a situação pouco animadora do português na cidade espanhola de Olivença e na região circundante, território que fez parte de Portugal desde os finais do século XIII até 1801. Mas há sinais de mudança, conforme se pode ler no número de março da revista brasileira Língua Portuguesa, que publica uma reportagem sobre a recuperação do interesse dos próprios oliventinos pela língua dos seus avós, que querem agora ver reconhecida como segunda língua materna. Saliente-se que a fronteira da Estremadura...

A língua portuguesa à moda de Lisboa, de Braga e... do Alentejo

A língua portuguesa à moda de Lisboa, de Braga e... do Alentejo

Quando se fala de norma-padrão em Portugal, pergunta-se frequentemente: qual é a boa pronúncia? A questão, posta em causa por estudos descritivos e teóricos, não é despicienda na vida prática; e leva a que, por exemplo, o ensino da variedade lusitana a estrangeiros tome por modelo o chamado «português de Lisboa», para o qual tende igualmente a oralidade nos media. Contudo, há quem conteste a preponderância alfacinha: o jurista conimbricense Vital Moreira, em artigo publicado no Diário Económico e...

Quem fixa as palavras?

Quem fixa as palavras?

As notícias constantemente chamam a nossa atenção para nomes geográficos e étnicos que apresentam certas oscilações gráficas e morfológicas. Quem fixa essas palavras? Dê-se o exemplo de shabak, nome de um grupo étnico do norte do Iraque que é tema de uma das novas respostas do consultório. Poderemos apropriar-nos da forma usada em inglês, mas, se quisermos adaptá-la ao português, existem, pelo menos, duas possibilidades, ambas defensáveis. Como optar? Não será tempo de aqui intervir uma entidade que possa arbitrar...

O bilinguismo em poesia

O bilinguismo em poesia

Há dias em que fico completamente curvado com as palavras por dizer e trepo por elas como uma escadae deixo-as voar como música com receio de que enferrujem as cordas que as sabem tocar.

Assim escreveu Amadeu Ferreira (1950-2015) em "Dues lhénguas"/"Duas línguas", transformando em poesia a experiência do bilinguismo. O poema, no qual se reveem certamente todos os que, desde a infância, falam duas línguas (às vezes mais), passa a estar disponível, quer no original em mirandês quer na sua...

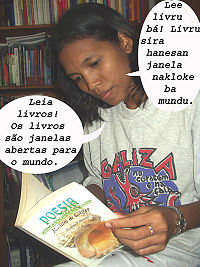

O português de Timor-Leste: uma verdadeira língua nacional?

O português de Timor-Leste: uma verdadeira língua nacional?

Embora em Timor-Leste o português seja língua nacional (a par do tétum), a verdade é que a sua implantação neste país não é ainda satisfatória e pode piorar. Com efeito, chegam notícias segundo as quais, na sequência de nova legislação, o ensino da língua portuguesa deixa de integrar os primeiros anos do currículo e apenas ocorre a partir do 3.º ciclo de escolaridade. A medida surge no meio de certa contestação, sobretudo entre especialistas, como é o caso de Benjamim de Araújo e Corte-Real, diretor-geral do Instituto Nacional de...

Amadeu Ferreira (1950-2015)

Amadeu Ferreira (1950-2015)

O mirandês, não sendo um dialeto do português, constitui parte importantíssima do património linguístico de Portugal. Foi sobretudo com José Leite de Vasconcelos (1858-1941) que os portugueses foram descobrindo e valorizando essa dimensão da diversidade linguística da região de Trás-os-Montes. Outras figuras se seguiram na tarefa de divulgar e promover o mirandês, mas, nas últimas décadas, Amadeu Ferreira contava-se entre aqueles que mais contribuíam para a afirmação deste idioma na contemporaneidade, com o estatuto de...