Textos publicados pela autora

«Coelho da Páscoa» e «domingo de Páscoa»

Pergunta: Gostaria de saber por que fazemos a contração da preposição de com o artigo definido a na expressão «coelho da Páscoa», mas não a fazemos na expressão «domingo de Páscoa».Resposta: A diferença entre as expressões apresentadas reside no facto de o nome próprio Páscoa ser ou não determinado por artigo definido, o que pode implicar algumas diferenças ligeiras relativamente àquilo que se refere. Note-se, porém, que com alguma frequência esta oscilação entre o uso...

Redundância: «nós todos»

Pergunta: Quanto à consulta sobre «nós todos», respondida em 08/4/2022, não há algo de redundante no emprego do pronome todos na frase em questão («Nós todos somos seus fãs») e em outras semelhantes?

Não bastaria dizer «Nós somos seus fãs», estando implícita a ideia de totalidade no pronome pessoal?

Obrigado.Resposta: Tem o consulente toda a razão na observação que faz ao que se afirma nesta resposta.

Com efeito, aí não nos pronunciámos sobre o facto de o valor do quantificador todos...

Verbos auxiliares e verbos principais

Pergunta: Tenho que indicar classe e subclasse das palavras da frase seguinte:

«Iriam decerto ordenar que este maldito bobo fosse metido a ferros na mais escura masmorra deste castelo!»

Surgiram as seguintes dúvidas:

«iriam»: verbo principal transitivo indireto?

«ordenar»: verbo?

«fosse»: verbo auxiliar da passiva?

«metido»: verbo principal no particípio?

«a»: preposição?

Obrigada.Resposta: Passamos a identificar a classe a subclasse das palavras...

Subclasses adverbiais: aliás, também e sobretudo

Pergunta: Aliás, também e sobretudo são classificados como advérbios de quê?Resposta: As propostas de subclasses dos advérbios são algo flutuantes, pelo que poderemos encontrar propostas de subdivisão muito diferentes: desde as que se organizam por critérios sintáticos àquelas que mobilizam critérios semânticos.

Consideraremos aqui um critério semântico que está relacionado com as circunstâncias que os advérbios descrevem1.

Neste contexto,...

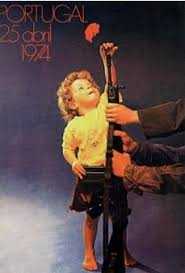

48 expressões e palavras nos 48 anos do 25 de Abril

48 expressões e palavras nos 48 anos do 25 de Abril