O que perdemos quando morre uma língua?

A propósito do dálmata

« (...) Mesmo sem Estado, é verdade que muitas línguas sobrevivem. (...)»

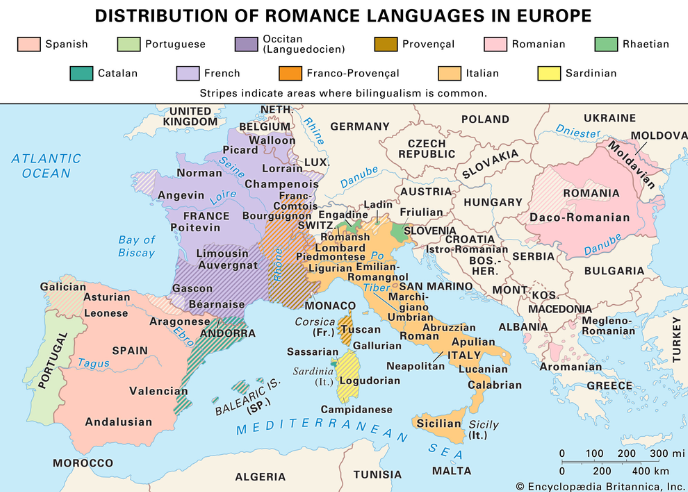

Faça o leitor um exercício: pegue no atlas mais próximo e procure o mapa das línguas latinas. Sim, eu sei que nem todos os atlas têm as línguas — e, para dizer a verdade, com o Google Maps e outros que tais, é bem possível que sejam cada vez mais raros os atlas a repousar nas estantes das nossas casas.

E é pena: os atlas são livros deliciosos. Bem, não interessa. Usemos o Google. Aqui fica um dos mapas que encontro ao pesquisar:

Não encontra nada de estranho? Repare: este mapa representa todos os territórios onde o latim, ao longo de muitos séculos e de forma bem mais complexa do que imaginamos, se foi transformando lentamente noutra coisa — ou melhor, noutras coisas.

Se o leitor seguir o mapa com o dedo, verá que, na Europa, estas línguas ocupam o sul — e vão de Lisboa a Bucareste.

Só que, a certa altura, há um espaço cinzento.

O que se passa? Porque não há línguas latinas nesta zona entre a Itália e a Roménia?

Na verdade, não há, mas havia… Uma delas era o dálmata — nome que nos lembra cães, mas já foi o nome duma língua.

Esta língua latina foi falada até ao século XIX na Dalmácia, a região que é hoje a (linda) costa da Croácia.

Dubrovnik, uma cidade de nome bem eslavo, chamava-se, nessa língua, Ragusa. Já Split era Spalato.

Era uma língua com algumas características curiosas. Por exemplo, sabemos que há muitas línguas latinas onde o “c” latino, antes do “e” e do “i”, sofre alterações (normalmente, uma palatização).

Se os romanos diziam «Kikero» para «Cícero», nós dizemos «Síssero» e os espanhóis algo como «Thíthero».

Esta transformação não ocorre em todas as línguas latinas. O sardo, por exemplo, mantém os sons latinos. Cícero continuará a ser algo semelhante a «Kíkero» na Sardenha. Já o dálmata faz a tal alteração — mas só antes do «i». Desta forma, «Cícero» seria «Cíkero».

Quando olho para uma lista de palavras nesta língua que já ninguém fala, sinto aquela estranha comichão das línguas latinas: há coisas diferentes, mas que nos lembram, de alguma forma, a nossa língua. «Quando» é «kand», «pouco» é «pauk», «pesado» é «pesunt» (como será um «presunto pesado?»), «marido» é «marait», «verme» é «vierm», «pele» é «pial», «orelha» é «orakla»…

E qual o aspecto desta língua na escrita? Não era uma língua que fosse muito escrita. Aqui fica o início do Pai Nosso nesta língua [fonte]:

Tuota nuester,

che te sante intel sil,

Vigna el raigno to.

Duote costa dai el pun nuester cotidiun.

Esta língua desapareceu quando Tuone Udaina morreu, em 1898, depois de ter descrito a um linguista a língua que ouvira da boca dos pais, embora já não tivesse qualquer contacto com a mesma há mais de 20 anos.

Ora, este é um exemplo que é especialmente interessante, pois representa um dos elos perdidos entre o italiano e o romeno. No entanto, não é a única língua que desapareceu — acontece o mesmo a muitas línguas e dialectos em todo o mundo. Aliás, segundo esta notícia do El País, morre uma língua a cada 14 dias.

Porquê? Uma das razões será o facto de ainda estarmos a viver num período de uniformização: as línguas nacionais dos vários Estados-Nação têm uma presença cada vez mais forte na vida das pessoas — e, em certas regiões, chegaram às populações apenas no século XX. Basta pensar em Espanha, onde ainda há 100 anos era possível encontrar aldeias onde poucos saberiam falar espanhol. E, mesmo em Portugal, se andarmos para trás umas quantas décadas, encontraremos um país onde os contactos entre gente de diferentes regiões e com diferentes maneiras de falar português eram em muito menor número do que hoje em dia.

Estes processos levam à uniformização gradual das línguas ou mesmo à eliminação de outras línguas concorrentes no mesmo território.

Estes processos levam à uniformização gradual das línguas ou mesmo à eliminação de outras línguas concorrentes no mesmo território.

No caso do dálmata, o desaparecimento terá tido muito a ver com a expansão das línguas eslavas naquela região. Não houve nenhum Estado que escolhesse o dálmata como língua própria e, no século XIX, a República de Ragusa, onde o dálmata era uma das línguas principais, desapareceu.

Mesmo sem Estado, é verdade que muitas línguas sobrevivem. No entanto, não houve região ou comunidade com forte sentido de identidade que tivesse assumido o dálmata como marca própria — ao contrário do que aconteceu na Catalunha, por exemplo. Logo, o dálmata continuou a ser a língua materna, confortável, de muitos — mas não foi defendida nas escolas, pelas elites urbanas, pelos meios de comunicação escrita… Foi-se perdendo, cada vez menos útil, sem que ninguém a quisesse salvar.

O processo não parece especialmente grave. Todas as pessoas que por ali vivem estão felizes e contentes com as línguas actuais. Ninguém se sente mais pobre, hoje em dia, por falar croata e não uma língua latina. E, no entanto, pense o leitor o que sentiria se soubesse que a sua língua materna, aquela em que aprendeu a falar, estava destinada a desaparecer. Pense na figura do último falante: como se sentirá uma pessoa com uma língua na cabeça que não pode usar com ninguém? O que sentirá a última pessoa a quem aquelas exactas palavras lembram as praias de Ragusa ou o som do vento naquelas belas costas da Dalmácia?

Chegados a este ponto, há duas atitudes perigosas…

A primeira atitude é esta: há quem não queira saber. A língua desaparece e pronto. O que importa são as pessoas. A morte duma língua, se não for sinal da morte violenta dos seus falantes (o que já aconteceu — e gostaria de voltar a esse assunto em breve), pode ser um processo natural e pouco dramático. Para alguns daqueles que têm esta atitude de desdramatização, o desaparecimento das línguas é um passo necessário para resolvermos este problema da humanidade: o facto de não nos entendermos — estes ingénuos esperam o dia em que todos falemos a mesma língua para ver o mundo em paz. Não havendo este objectivo internacional, a morte de determinadas línguas pode ser um passo necessário na construção duma língua nacional. Curiosamente, é muito habitual que estas pessoas sejam falantes das línguas que não estão em perigo. No fundo, a morte duma língua não interessa muito — a não ser que seja a minha.

Esta última atitude, no fundo, é uma atitude nacionalista e deverá ser considerada no quadro das relações de poder em cada Estado (basta olhar aqui para o lado). Respondo agora àqueles que gostariam de ver o número de línguas a diminuir até chegarmos à mítica situação em que o mundo inteiro fala o mesmo idioma. A esses, digo: nem a humanidade irá falar a mesma língua um dia, nem isso significaria o fim das guerras ou dos problemas que temos.

Digo ainda: apesar do processo recente de unificação linguística a reboque da expansão do Estado-Nação nos últimos 200 anos, a verdade é que as línguas se separam quando há barreiras políticas, geográficas ou sociais. Se todos os países começassem a falar inglês (por exemplo), rapidamente esse inglês começaria o processo inevitável de transformação em novas línguas separadas, que talvez se ficassem pelas conversas de rua (com um inglês unido como norma na escrita e nas escolas) ou talvez se tornassem, mais cedo ou mais tarde, em novas normas. Foi o que aconteceu ao latim, no fundo.

Haveria forma de evitar que a Língua Mundial se estilhaçasse? Dificilmente: só um governo mundial com mão de ferro no que toca à variação linguística podia (talvez) impor uma só língua durante séculos e séculos. Até tremo ao pensar nesse horror. Enfim, estou a afastar-me do ponto: na verdade, não é preciso querer uma ditadura linguística para achar que a morte duma língua particular é algo que não merece as nossas lágrimas. Já voltaremos ao assunto.

Antes disso, falo da segunda atitude, oposta: há quem comece a debitar discursos quase místicos, sobre mundos que se perdem para sempre, ou mesmo almas nacionais que desaparecem. Para estes, a morte duma língua é a morte do mundo inteiro. Na verdade, o mundo morre sempre que morre alguém…

Esta atitude aparece muitas vezes entre aqueles que defendem que cada língua representa uma forma distinta de ver o mundo — e que a tradução entre línguas é uma ilusão. Já discuti este tema de forma mais profunda noutros artigos e no livro Doze Segredos da Língua Portuguesa.

Para quem defende esta separação insanável entre os falantes das várias línguas, a morte duma língua é a morte de qualquer coisa que podemos chamar de mítica. No entanto, se virmos bem, se aquilo que os falantes duma língua sabem ou conseguem dizer é impossível de traduzir ou comunicar aos falantes doutras línguas, então o desaparecimento duma língua não é assim tão grave. Não tínhamos acesso, de qualquer maneira, àquilo que essa língua tinha para nos oferecer. É grave para os falantes da língua, mas se estes já morreram, que falta nos faz essa língua?

Para quem defende esta separação insanável entre os falantes das várias línguas, a morte duma língua é a morte de qualquer coisa que podemos chamar de mítica. No entanto, se virmos bem, se aquilo que os falantes duma língua sabem ou conseguem dizer é impossível de traduzir ou comunicar aos falantes doutras línguas, então o desaparecimento duma língua não é assim tão grave. Não tínhamos acesso, de qualquer maneira, àquilo que essa língua tinha para nos oferecer. É grave para os falantes da língua, mas se estes já morreram, que falta nos faz essa língua?

O leitor talvez queira, agora que nos aproximamos do fim do texto, uma posição marcada: o choro compulsivo de quem vê uma língua partir ou o encolher de ombros de quem descobre que nada disso importa. Na verdade, tenho outra coisa: uma imensa curiosidade sobre estas línguas todas, mortas ou em constante mutação, mas pouca vontade de arrancar cabelos por ideias etéreas sobre o valor místico desta língua ou daquela.

Fiquemos com isto: o desaparecimento duma língua é, de facto, uma perda, mas é preciso escavar um pouco mais para perceber por que motivos — encontro pelo menos dois:

1. Quando uma língua desaparece, há menos interesse em proteger uma tradição literária e uma série de textos escritos nessa tradição. Há, por isso, uma série de traduções que não se fazem.

2. Depois, temos os textos originais que não serão escritos. Isto porque todos os textos podem ser traduzidos, mas muitos deles nunca teriam sido escritos noutra língua…

Pensemos, por exemplo, n’Os Lusíadas. É possível traduzir a epopeia de Camões? Sim, claro: há inúmeras traduções, cada uma delas com os seus defeitos e qualidades, mas que estão aí, presentes, mostrando que o texto não é inacessível aos leitores de outras línguas (e se dissermos que cada tradução é incompleta, lembremo-nos, depois, que cada leitura é sempre incompleta e que, talvez, até seja mais fácil a um leitor duma tradução chegar a determinados sentidos que o leitor português já não encontra nas palavras quinhentistas).

Dito isto, repare o leitor: aquele poema foi criado com uma fórmula particular, um número de sílabas por verso, rimas certas, estrofes bem montadas. Pode ser traduzido, mas nunca teria sido escrito daquela maneira noutra língua. O próprio conteúdo seria outro. A maneira particular como cada língua pega nos sons para criar palavras empurra os autores para esta ou aquela solução, para determinada frase, para determinada história — ou representa até um problema particular, que incita o autor a procurar novas maneiras de ver e dizer.

Dito isto, repare o leitor: aquele poema foi criado com uma fórmula particular, um número de sílabas por verso, rimas certas, estrofes bem montadas. Pode ser traduzido, mas nunca teria sido escrito daquela maneira noutra língua. O próprio conteúdo seria outro. A maneira particular como cada língua pega nos sons para criar palavras empurra os autores para esta ou aquela solução, para determinada frase, para determinada história — ou representa até um problema particular, que incita o autor a procurar novas maneiras de ver e dizer.

Depois, os tradutores pegam nos originais e criam textos na sua própria língua que trazem algumas ideias novas, maneiras diferentes de contar uma história e, de vez em quando, até uma perspectiva original sobre o mundo — e tudo isto pode ser traduzido e partilhado pelo mundo inteiro, mas talvez não existisse se não tivesse havido alguém que, dentro de determinada língua, imaginasse um texto particular, criado dentro duma determinada língua. Há ainda a considerar a própria criatividade dos tradutores na procura de soluções para os problemas criados pelas diferenças entre as línguas — mas isso fica para outro dia.

Digamos que as línguas se picam umas às outras — através da tradução — para criar novas maneiras de ver as coisas do mundo. É por isso que a morte duma língua é sempre uma perda para todos nós: há textos que não serão escritos naquela língua — e em mais nenhuma. Há literaturas fantasmas escondidas por trás dos nomes das línguas mortas.

Se o leitor tiver a sorte de mergulhar nas belas praias da Croácia, guarde uns quantos segundos de silêncio pelos sons antigos duma língua que já não existe. E, em silêncio, quando vir os telhados de Dubrovnik, diga a si próprio que chegou a Ragusa.

Artigo do professor universitário e tradutor português Marco Neves, publicado no blogue Certas Palavras em 15 de fevereiro de 2018. Texto escrito segundo norma ortográfica de 1945.