Textos publicados pela autora

Antónimos de viajante e nómada

Pergunta: Será que temos na língua portuguesa o antónimo das palavras "viajar", "viajante" e "viagem"?

Saudações!Resposta: Não se pode afirmar que haja antónimos específicos para viajar, viajante e viagem. No entanto, podem usar-se palavras que denotem a ideia de permanência ou imobilidade, expressando, assim o oposto destes conceitos. São elas:

(1) viajar terá como ideia oposta a de permanecer ou...

Repetição de se e que

Pergunta: Gostaria, por favor, de saber a necessidade ou não de repetir o pronome se na seguinte frase:

«Precisamos verificar o que se come e bebe naquela região.»

O certo seria «o que se come e se bebe»? Ou, ainda, seria necessário repetir o relativo que?

«O que se come e o que se bebe»?

Agradeço desde já.Resposta: A omissão do clítico pode ocorrer em contextos de coordenação de orações onde os clíticos são posicionados antes do verbo, em próclise. De acordo com Gabriela Matos...

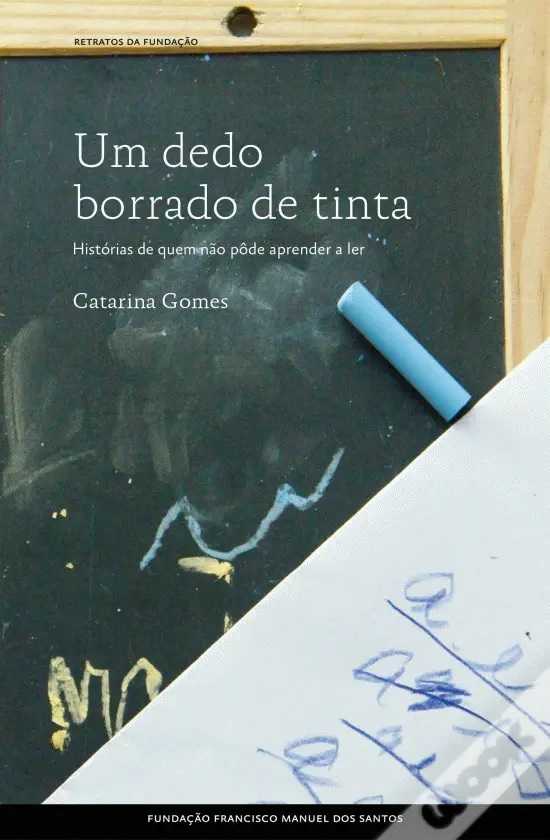

Um Dedo Borrado de Tinta

Um Dedo Borrado de Tinta, título alusivo a quem assina com a impressão digital, é uma obra da autoria de Catarina Gomes e editada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos em fevereiro de 2024. Narra a história de alguns habitantes da freguesia do Casteleiro, do distrito da Guarda, uma das freguesias de Portugal com maior taxa de analfabetismo, registando 41,5% em 2011, o que equivalia a 150 dos 365 habitantes.

Ao longo de aproximadamente 90 páginas, a jornalista e escritora retrata a vida e o quotidiano de uma...

Um Dedo Borrado de Tinta

Um Dedo Borrado de Tinta, título alusivo a quem assina com a impressão digital, é uma obra da autoria de Catarina Gomes e editada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos em fevereiro de 2024. Narra a história de alguns habitantes da freguesia do Casteleiro, do distrito da Guarda, uma das freguesias de Portugal com maior taxa de analfabetismo, registando 41,5% em 2011, o que equivalia a 150 dos 365 habitantes.

Ao longo de aproximadamente 90 páginas, a jornalista e escritora retrata a vida e o quotidiano de uma...

O anglicismo teaser

Pergunta: Gostaria de saber se a palavra teaser é um estrangeirismo.

Obrigada.Resposta: Teaser é, de facto, um estrangeirismo que se estabeleceu na língua portuguesa, especialmente nas áreas do marketing e da televisão.

Encontra-se atestado, na área do marketing, com o significado de «imagem, filme ou outro material de publicidade ou de divulgação que não tem identificação do produto ou do objecto e que pretende chamar a atenção ou...