Textos publicados pelo autor

A pronúncia do topónimo Mariz

Pergunta: Sou natural de Barcelos e vivi muito tempo na "minha" freguesia de "Máriz" ou "Mariz" (sem acento no "a").

Desde a escola primária, aprendi que se escrevia "Máriz", com pronúncia de "má...", e não "ma...".

Há quem pronuncie como se tivesse o acento, mas também sem o acento, especialmente as pessoas de fora.

Hoje colocaram em causa isto e disseram que até se pronuncia o acento, mas a escrever não leva acento!

Afinal como se escreve, "Máriz" ou "Mariz"?

Muito obrigado.Resposta: Escreve-se...

«Foi-se embora» vs. «foi embora» em Portugal

Pergunta: Queria pedir, por favor, uma resposta mais detalhada sobre a preferência por «ir-se embora» em detrimento de «ir embora». Há contextos em que o se me parece necessário, outros em que me soa desnecessário, mas não tenho uma justificação científica para tal.

Por exemplo: na frase «Depois ele foi embora», parece-me faltar o se. Falta? Porquê?

Muito obrigado.Resposta: Depois de pesquisa e reflexão, não se afigura possível encontrar explicação mais "científica" a respeito do...

A expressão «em moco»

Pergunta: Em Trás-os-Montes, pelo menos no concelho de Vinhais, utiliza-se o termo "moco" (com o fechado) na expressão «em môco» que designa um pássaro recém-nascido, ainda sem penas e apenas com uma ténue penugem. Não encontro essa expressão nem o termo "moco" em dicionários de regionalismos, nomeadamente:

– Mirandelês / Jorge Golias, Jorge Lage, João Rocha, Hélder Rodrigues. – Mirandela : Câmara Municipal de Mirandela, 2010. ISBN 978-972-9021-12-1; -

– Dicionário dos...

«Na soleira» e «à soleira»

Pergunta: Escreve-se «Na soleira da porta» ou «À soleira da porta»?

O contexto é o de uma pessoa que está nesse sítio, mas sinceramente soa-me muito melhor «à soleira».

Obrigado.Resposta: Diz-se e escreve-se das duas maneiras.

Ambas as construções estão corretas e podem ocorrer em contextos semelhantes. Há abonações literárias e não literárias (fonte: Corpus do Português):

A- «na soleira da porta»

(1) «O charnequenho estava na soleira da porta afiando uma foice roçadoira» (Aquilino Ribeiro, Terras...

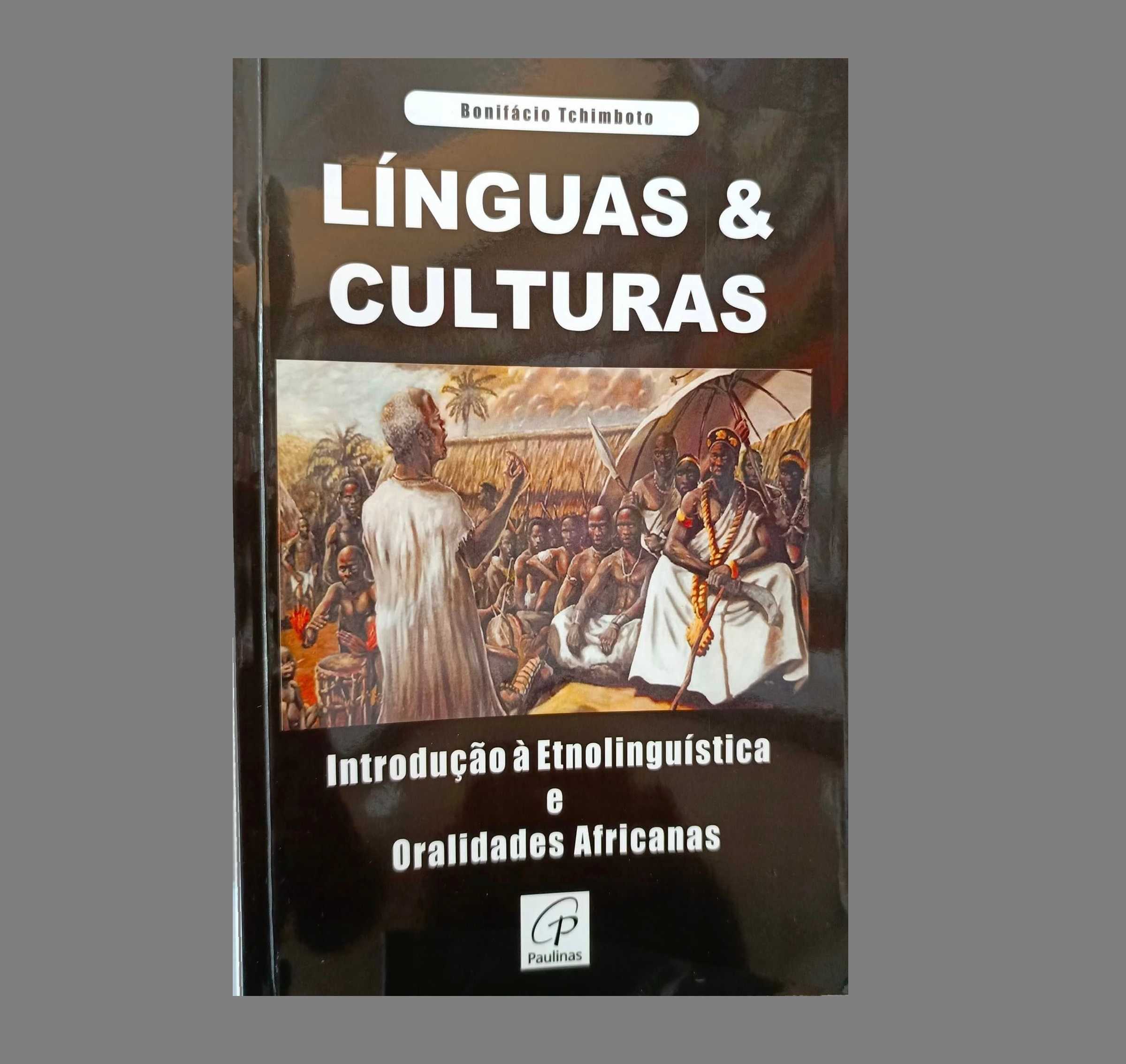

Línguas e Culturas

Línguas e Culturas