Textos publicados pelo autor

O arcaísmo empós

Pergunta: É considerado errado o uso do vocábulo empós como no exemplo abaixo?

«Empós a árvore, há um límpido rio.»Resposta: Não é errado, mas é menos adequado, porque é um arcaísmo, como se pode confirmar, por exemplo, na Infopédia. Ocorre geralmente como preposição sinónima de após ou como locução prepositiva sob a forma «empós de»:

(1) «Todos os malandros da rua são seus íntimos: velhos e novas, é ele aparecer, correm-lhe empós, e são labutas, pedidos de dinheiro) [...]» (Fialho de...

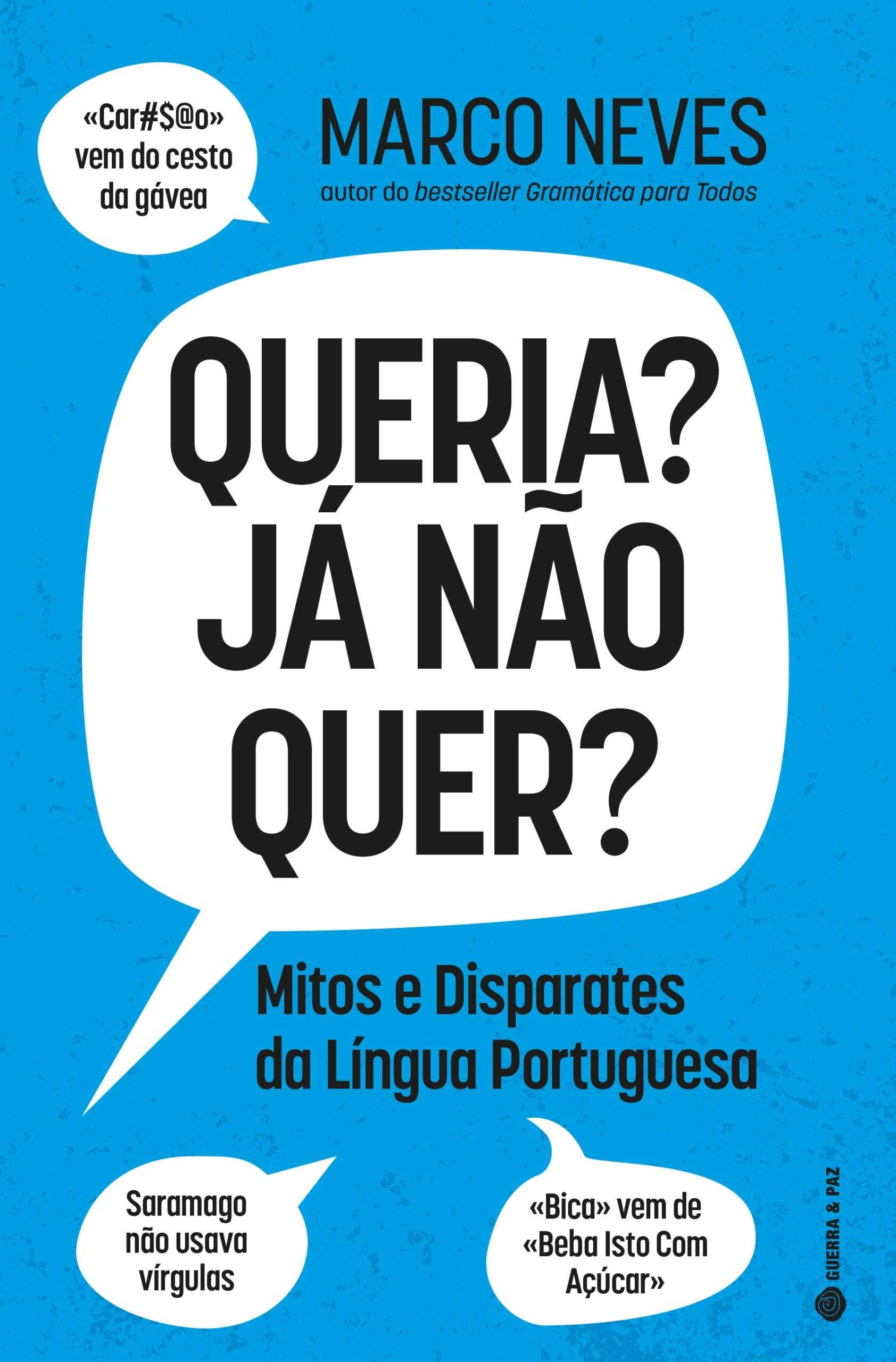

Queria? Já Não Quer?

Queria? Já Não Quer?

Mitos e Disparates da Língua Portuguesa

Neste novo livro, o professor universitário, tradutor e divulgador de temas linguísticos Marco Neves retoma o tema da hipercorreção e das ideias falsas sobre a língua portuguesa e o funcionamento das línguas. A linguagem utilizada pelo autor mantém as suas características. Em constante diálogo, com um vocabulário acessível e sempre apoiada em exemplos, a exposição vai escalpelizando certos mitos sobretudo à volta da história ou motivação do léxico comum e da fraseologia mais correntes. Uma Introdução (pp. 11-17) e cinco...

Aeroportos e nomes próprios de pessoa

Pergunta: Tenho uma dúvida quanto à designação dos aeroportos.

Nesse sentido, gostava de saber se quando nos referimos a eles se pode omitir a preposição de. Exemplo:

(1) Com muita ansiedade, Maria e Joaquim chegaram ao aeroporto de Juscelino Kubitschek

ou poderia simplesmente escrever:

(2) Com muita ansiedade, Maria e Joaquim chegaram ao aeroporto Juscelino Kubitschek.

A mesma dúvida surge com os aeroportos de nomes compostos, como: Roissy-Charles de Gaulle, Cristiano Ronaldo, Francisco Sá...

«Dar medo», «fazer medo», «meter medo»

Pergunta: Acabo de ler: «Controlo bem as escadas, não me fazem medo nenhum.»

A frase despertou em mim uma dúvida que já tenho há muito tempo: diz-se «fazem medo» ou «dão medo»? É claro que podemos dizer «causam medo», mas eu diria que é menos coloquial, e é isso o registo que pretendo ver esclarecido. Muito obrigado.Resposta: As duas expressões estão corretas e não conhecemos doutrina que condene «fazer medo».

Ambos os verbos associados são verbos causativos, daí a possibilidade de serem substituídos pro...

O advérbio adentro

Pergunta: Já vi respostas vossas sobre o sentido de adentro e sobre o erro «a dentro».

Mas a minha pergunta é: «dentro» e «adentro» podem ser usados indistintamente nos casos em que uma pessoa irrompe por algum sítio?

Por exemplo: podemos escrever indiferenciadamente «Ele entrou pela casa adentro» e «Ele entrou pela casa dentro»?

Ou nestes casos justifica-se mais um termo do que o outro? E, se sim, qual?

Muito obrigado.Resposta: No caso em apreço, ambas as formas adverbiais estão corretas e são...