Textos publicados pelo autor

Morfologia de cultura e solidário

Pergunta: As palavras cultura e solidário devem ser consideradas palavras complexas ou simples?Resposta: Cultura e solidário são palavras complexas.

A palavra cultura formou-se em latim, e, apesar de -ura ser sufixo ativo no português atual, é preciso considerar que, na língua portuguesa, cultura não se formou de culto, ao contrário de...

O verbo produtizar

Pergunta: Apesar de estar no Priberam, tenho dúvidas se é correto usar este verbo em Portugal.

Podem confirmar?

Obrigada.Resposta: É um uso discutível, que deve ocorrer em contextos muito limitados, por exemplo, na linguagem da economia.

É a adaptação do inglês to productize (ou productise), que significa «transformar qualquer coisa em produto comercial».

Há quem traduza productize pela perífrase «transformar alguma coisa em produto»:

(i) «Just because you can invent something...

O uso de segundo com orações

Pergunta: Aproveito para reiterar o meu mais sincero agradecimento à fantástica equipa desta aplicação!

O assunto que me leva a publicar esta pergunta é alusivo ao termo segundo. Não me refiro ao adjetivo numeral, mas sim a uma possível conjunção.

A minha dúvida é se se pode empregar no sentido de uma sequência de algum evento como nestas frases:

«Segundo avançava até à porta, a mente dela apenas pensava no caso clínico do utente.»

«Segundo ingeria metade da dieta instituída, uma repentina palidez...

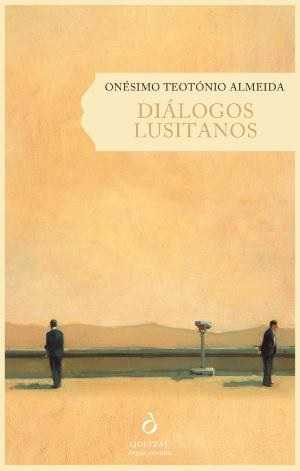

Diálogos Lusitanos

Diálogos Lusitanos

Com Portugal à distância

Ensaísta e professor universitário na Brown University (Providence, EUA), Onésimo Teotónio de Almeida tem nos últimos tempos publicado uma série de volumes em que é constante a reflexão sobre questões da cultura e da língua portuguesa, na perspetiva de Portugal, não excluindo embora a inevitável relação com os outros países de língua portuguesa. Prosseguindo, portanto, nesta linha de intervenção, surge Diálogos Lusitanos (Quetzal Editores), novo livro em que este autor reúne 25 ensaios, originariamente...

A palavra sobremesa

Pergunta: Quando e por que a refeição secundária recebeu o nome de sobremesa? A refeição principal também fica «sobre a mesa»!

E não é coisa só do idioma português, não: em inglês = overtable; e em espanhol = sobremesa!

Muitíssimo obrigado e um grande abraço!Resposta: Ao que parece (cf. Dicionário Houaiss), a denominação da parte final de um almoço ou jantar – sobremesa – deve-se à característica dessa parte da refeição – a de ocorrer...