Literatura // Norma e literatura

Quem nos manda usar o português que se fala em Lisboa?

Língua e autenticidade na escrita literária

«[...] O trabalho de linguagem, adaptando-o à credibilidade e à autenticidade das pessoas e da vida, é crucial para que a literatura seja uma janela para a vida, e não um tapete vermelho de vaidades. [...]»

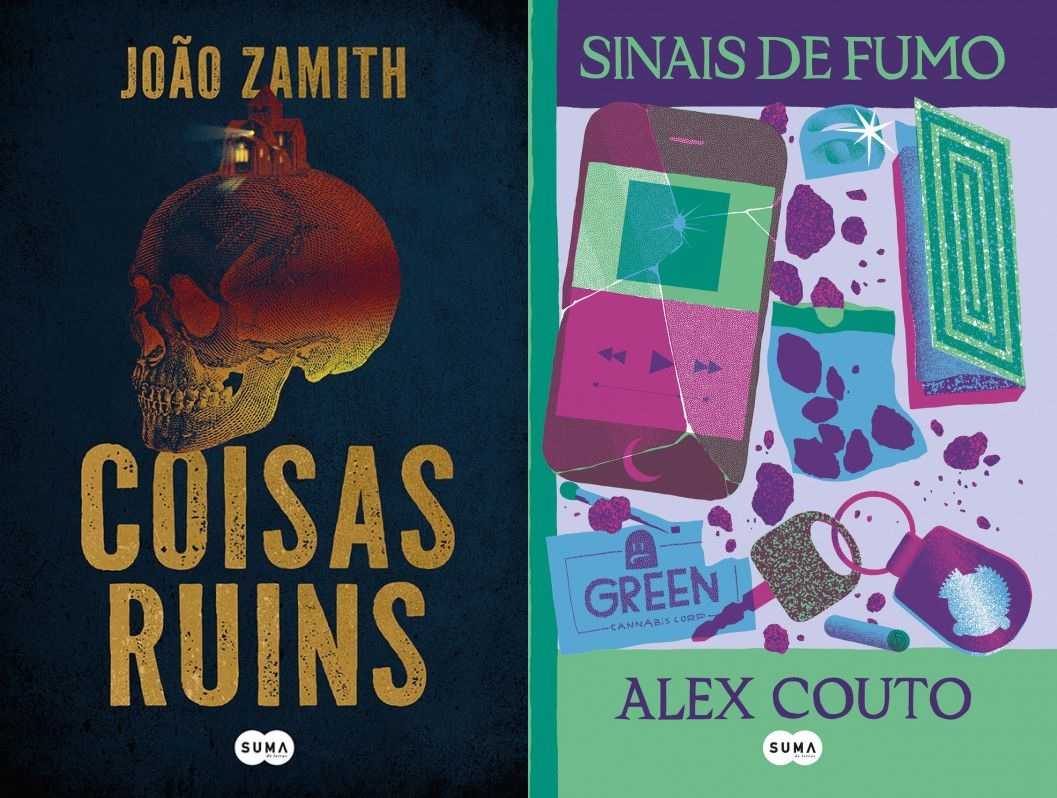

Nesta última feira do livro de Lisboa [edição de 2025], moderei uma conversa organizada pela Penguin com dois dos autores da Suma de Letras, uma das chancelas: Alex Couto e João Zamith. A dada altura, o segundo revelava que, aquando das revisões das provas do seu primeiro romance (Coisas Ruins), cuja acção se passa em Guimarães, lhe foi sugerido que alterasse todas as formas verbais da segunda pessoa do plural: vós passava a vocês. Isso, claro, implicaria que ides passasse a vão, que comei passasse a comam, e por aí fora. Esta tendência para olhar para uma forma de dizer incomum ao centro lisboeta e de ver ali um erro, ou uma variação – portanto, uma alternativa à hipótese magna –, revela que o mundo editorial, tal como os órgãos de comunicação social, está habituado a uma ideia de linguagem asséptica, que procura uma neutralidade na forma de se comunicar, e não autenticidade. Acaso alguma avó vimaranense perguntaria aos netos: «Onde é que vocês vão?« Só cogitá-lo já dá a ideia de sabão a esfregar a língua, limpando qualquer marca territorial que fuja às margens do Tejo. O autor acabou por recusar a sugestão e não fez alterações.

Nesta última feira do livro de Lisboa [edição de 2025], moderei uma conversa organizada pela Penguin com dois dos autores da Suma de Letras, uma das chancelas: Alex Couto e João Zamith. A dada altura, o segundo revelava que, aquando das revisões das provas do seu primeiro romance (Coisas Ruins), cuja acção se passa em Guimarães, lhe foi sugerido que alterasse todas as formas verbais da segunda pessoa do plural: vós passava a vocês. Isso, claro, implicaria que ides passasse a vão, que comei passasse a comam, e por aí fora. Esta tendência para olhar para uma forma de dizer incomum ao centro lisboeta e de ver ali um erro, ou uma variação – portanto, uma alternativa à hipótese magna –, revela que o mundo editorial, tal como os órgãos de comunicação social, está habituado a uma ideia de linguagem asséptica, que procura uma neutralidade na forma de se comunicar, e não autenticidade. Acaso alguma avó vimaranense perguntaria aos netos: «Onde é que vocês vão?« Só cogitá-lo já dá a ideia de sabão a esfregar a língua, limpando qualquer marca territorial que fuja às margens do Tejo. O autor acabou por recusar a sugestão e não fez alterações.

Claro que tudo isto apresenta problemas no que toca à amplitude do material literário. Uniformizar a língua implica, nos exemplos em que os enredos fogem dos centros urbanos, até ligeiramente eruditos, criar personagens artificiais: como Alex Couto mostra em Sinais de Fumo, um “fobado” – ou o que se entende na sua narrativa como tal – não pode falar como um doutorado em literatura. Ao adaptar a linguagem às personagens que tinha em cena, o autor fez delas pessoas, não arquétipos. É comum ver-se no exercício literário uma espécie de passerelle semântica, que acaba por fazer do romance um jogo de cintura, uma forma de se expressar eloquência, mas nunca o leitor recebe a ternura de um ósculo como recebe a de um beijo.

Pôr a linguagem ao serviço da história, ao invés de se criar uma linguagem como substrato essencial, marca de autor, a qualquer linha narrativa, implica uma maior amplitude pessoal, social e artística na literatura. Assumir-se uma forma neutra da língua reduz o espaço, o potencial da língua, criando-lhe um ponto de equilíbrio que seca o que há à volta. Ao mesmo tempo, definem-se não só os temas literários como as personagens, sonegando-se o espaço das vozes, já que se relegam outras – e note-se a forma de outrar – para uma margem que fala a sós. Tomar o português lisboeta como neutro, relegar o calão para as caves da produção literária, cria uma falsa neutralidade que tem como efeito literal a horizontalização de uma arte que não só se quer múltipla como se quer capaz de dizer a vida, com textura e corpo. Nisto, o próprio erro é fundamental: se na vida tantos falantes fogem a supostas normas linguísticas, gramaticais, porque haveriam de ser campeões da sintaxe no papel?

De resto, há ainda uma vertente sensorial: a boina de um velhote no Alentejo jamais se compadeceria com a abdicação do gerúndio, o que implica que enveredar por aí significaria uma perda importante de camadas: não só o texto se poria mais distante da vida, em prol de uma imposição de uniformização, como a musicalidade ia encolher. A própria língua, portanto, iria no mesmo sentido.

Os dois autores aqui referidos incorporam na prosa em português expressões em inglês – e fazem-no em redondo. Parece inócuo, mas depois de se reparar é difícil não se ver: passa a tratar-se a linguagem literária, dentro do romance, como coisa horizontal, ou seja, não se marca a estranheza, o estrangeirismo, o desvio. Couto revela que, inicialmente, até preferia manter os itálicos, uma vez que usa tantos termos em inglês que o desenho gráfico, a apontar já para essa ideia de estranheza, lhe parecia uma marca atraente, embora depois tenha preferido incorporá-la, normalizá-la – nivelá-la, portanto. E sobretudo, com isto, marca-se no território literário o que já se vê na vida: uma língua – portuguesa – cada vez mais permeada pela influência do inglês, em particular nas camadas mais jovens.

Em Coisas Ruins e Sinais de Fumo, as personagens falam como têm de falar, nunca se metendo em considerações filosóficas marginais, metidas a pontapé. Em vez disso, são pessoas no dia-a-dia, em diálogos que, por vezes, parecem torná-las quase cinematográficas. E com isto permitem, muitas vezes abdicando até da ideia de beleza literária, pôr na prosa uma português que tem vida, suor e língua movida a músculo. Essa é a língua da vida, não a dos livros, e é a que permite, portanto, que o discurso directo da vida chegue aos livros, tal como atravessa ruas, gerações, formas de comunicação modernas (mensagens de texto e memes, por exemplo). Com isto, ultrapassam-se as barreiras do português da instrução pública ou dos manuais escolares, num movimento que dá às prateleiras o que tem faltado ao catálogo editorial português, regra geral colado à norma e à falsa ideia de neutralidade.

Tanto Zamith como Couto tratam a vida em pé de igualdade – nisso, a tal ausência de itálicos é um bom exemplo –, não fazendo dos seus romances o que tantas vezes a crítica literária quer fazer em relação a quem sai dos territórios dos centros urbanos, que é tratá-los como mera curiosidade etnográfica, como entidade vista ao longe, mantendo, desta feita, a tal neutralidade como imagem de marca do leitor. Zamith usa o vós, as suas personagens dizem tipo. Não é que não sejam irritantes quando o fazem. São-no, e é por isso que não diferem das pessoas que não são feitas de papel. Alex Couto escreve «béus», «ya», «ná», mostrando que a língua é plural e que na literatura não há que pedir licença para se sair do singular. As suas personagens, que moram no bairro do Viso, em Setúbal, não têm a digestão fácil e evidente que procura um residente da Avenida de Roma que estudou Relações Internacionais na FCSH [Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa]. Não há um leitor imaginado, nem lhe é atalhado qualquer caminho.

Nisto, Couto faz o mesmo que Geovani Martins, que escreveu o seu O sol na cabeça com tanta autenticidade que as opções semânticas chegam a ser ininteligíveis para quem não mora na mesma zona que as personagens, embora os sentidos se intuam a partir do contexto. Em Sinais de Fumo há, sobretudo, uma voz própria, criada para o romance, servindo-o, que em muito dista de uma espécie de ventriloquismo do centro em que tudo soa ao mesmo. Com isto, mostra o carácter heteroglóssico e polifónico da língua, que é atravessada por vozes, tensões, contextos, sendo esse carácter o que lhe dá um potencial de transformar ou de tocar ou sequer de fazer ver.

Parece meio impossível que esta discussão ainda exista, assim como parece impossível que em 2025 se descubra no meio editorial português, tão poluído pela monologização do discurso literário, que uma boa parte do país diz vós. Nisto, não difere de outras esferas da vida: há muitos anos, numa aula de um mestrado em Linguística, ouvi um professor de Semântica dizer que o vós tinha «caído em desuso». Nessa altura, eu usava-o todos os dias. A estranheza com que isto aparece na literatura, e que leva, no processo de edição, a que alguém sugira o corte de um pronome, como quem limpa o livro, só mostra que a uniformização não é uma forma de democratizar a comunicação, antes de lhe cortar as pernas, transformando-a em desvio, em coisa inútil. O trabalho de linguagem, adaptando-o à credibilidade e à autenticidade das pessoas e da vida, é crucial para que a literatura seja uma janela para a vida, e não um tapete vermelho de vaidades. Menos ósculos, mais beijinhos: eis um mantra que não faria mal seguir.

Artigo da autoria da escritora e crítica literária portuguesa Ana Bárbara Pedrosa, transcrito, com a devida vénia, do jornal digital Observador de 5 de julho de 2025. Texto escrito segundo a norma ortográfica de 1945.