Literatura // Escritores e poetas de Portugal

Eu Sou Elvis, de D.H. Machado

Uma cascata de música além do tempo

«Em Eu sou Elvis, transparece a profunda densidade psicológica do protagonista, projectamo-nos nele e além dele, sentimos-lhe a profunda tensão [...].»

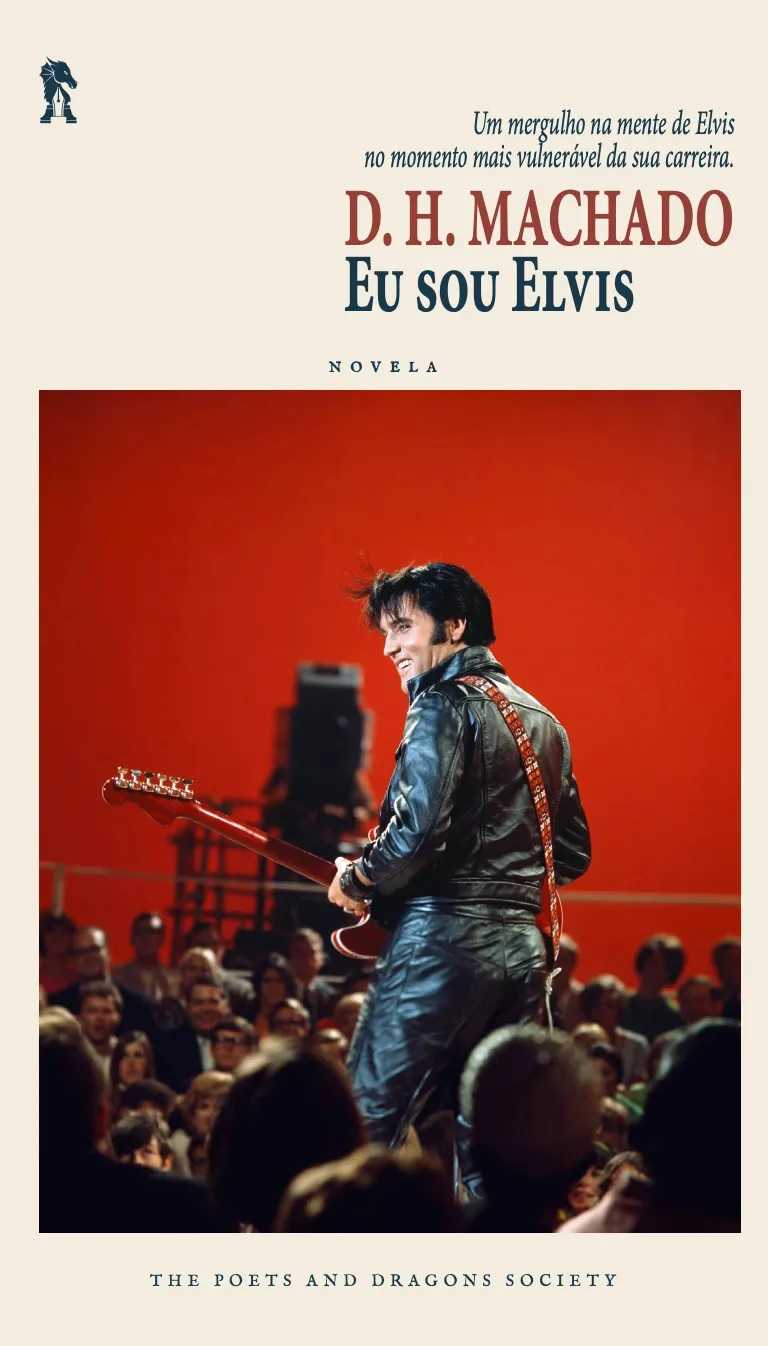

Eu sou Elvis, a obra mais recente do escritor, editor, poeta e dramaturgo D.H. Machado conduz-nos a um momento crucial da carreira de Elvis Presley, motor da revolução cultural do século XX, uma força transformadora, cuja energia e carisma eram sinais de contracultura, inspirando gerações de músicos — de Dylan aos Beatles, a Springsteen.

Eu sou Elvis, a obra mais recente do escritor, editor, poeta e dramaturgo D.H. Machado conduz-nos a um momento crucial da carreira de Elvis Presley, motor da revolução cultural do século XX, uma força transformadora, cuja energia e carisma eram sinais de contracultura, inspirando gerações de músicos — de Dylan aos Beatles, a Springsteen.

Encontramo-nos, juntamente com Elvis, no dia 27 de Junho de 1968, no NBC TV Studios, Burbank. Este encontro surge quando o cantor regressa à sua arte maior, num resgate da sua própria identidade, após se ter ofuscado pelo enganador brilho de Hollywood. Note-se ainda que dez anos antes, em 1958, no apogeu da sua carreira musical, foi recrutado pelo exército dos Estados Unidos e enviado para a Alemanha, onde permaneceu durante dois anos. No regresso aos Estados Unidos, tudo mudara, desde a música à sociedade, ao próprio artista. Deixou-se, pois, prender pela teia dos filmes. Foi, por conseguinte, neste contexto que a NBC realizou esse evento especial televisivo, delineado como um programa de Natal, que foi exibido, posteriormente, em Dezembro de 1968 e ao qual, segundo dados divulgados, terão assistido 42% dos telespectadores americanos. Marcou, deste modo, uma nova fase da carreira de Elvis. Aliás, tal como é referido por Mark Duffet, em Elvis: Roots, image, comeback, phenomenon: «O Comeback [regresso] é contextualizado como um momento de terapia e provação em que Elvis – uma estrela encurralada a arriscar a sua carreira/animal cativo a enfrentar a sua morte – alcança a sua identidade prometida acima da controvérsia social […]» (Duffett, 2020, p. 118).

Em Eu sou Elvis, transparece a profunda densidade psicológica do protagonista, projectamo-nos nele e além dele, sentimos-lhe a profunda tensão, a hesitação, as dúvidas de quem, após uma carreira meteorítica, «não gravava havia cinco anos uma canção que chegasse ao top ten» (p. 15). Mergulhamos, desta forma, num espaço edificado como uma meditação onírica «entre o passado e o presente, entre o homem e o mito» (p. 10), mas também, acrescento, entre nós, as nossas fragilidades, os nossos limites, a necessidade de nos reerguermos após as quedas, as rasteiras da vida.

Cativos no silêncio, ainda perante a imagem de um palco vazio, imergimos nesta “meditação”, dividida em sete partes, como uma espécie de andamentos musicais cujos títulos são versos profundamente simbólicos, significativos, das canções que o artista gravou neste evento marcante: "Down at the end of Lonely Street”, “Well, that's all right, Mama”, “Then sings my soul”, “You ain’t nothing but a hound dog!”, “The warden threw a party in the county jail”, “I was born standing up”, e, por último, “If I can dream of a better land”. Cada um destes capítulos constitui uma viagem pelo percurso de Elvis, pelo contexto que o enformou, mas sobretudo pelas emoções, pela dimensão profundamente humana onde a arte germina, pelo sonho de onde a música nasce: «a voz dele ergue-se, estende-se até ao limite, até onde a dor e a esperança se encontram. Cada nota carrega o peso daquilo que já não pode ser dito, daquilo que ficou por fazer. Cada palavra ressoa como um apelo, como uma promessa» (p. 62).

Terminamos, assim, a leitura desta novela a sentirmos que também nós somos Elvis, esse ícone, cuja influência se sentiu desde os anos cinquenta, que combinou ritmos e géneros tão diversificados, quebrando barreiras culturais e raciais. Com ele, partilhamos a vertigem, a queda, as memórias, o devaneio, o momento crucial da reconstrução – quer seja através de um verso, do movimento, do silêncio, da imagem ou de uma cascata de música feita de sonho, cristalizada além do tempo, a vestir de sofrida esperança as convulsões do mundo.

Recensão publicada em 29 de junho de 2025 na revista Caliban e aqui transcrita com a devida vénia, mantendo a ortografia de 1945, conforme o original.